«Ho chiamato mia sorella per aiutarmi in questo mio stato psicofisico in cui ero persa. E lei mi ha detto: “Basta, tu adesso non metterai più piede lì”». Noemi, architetta, è stata vittima di mobbing nell’azienda dove ha lavorato per cinque anni. Racconta la sua storia seduta davanti a Esc Atelier di San Lorenzo, lo spazio sociale in cui hanno sede le Camere del lavoro autonomo e precario (Clap). È qui che ha deciso di rivolgersi per cercare supporto dopo l’ennesima violenza. Un giorno «c’è stata una delle più grandi violenze verbali che il datore mi ha fatto, sbattendo i pugni sulla scrivania, dicendomi che non valevo niente, che ero una testa di cazzo, e che dovevo stare zitta perché le mie parole stavano dando troppo fastidio». Per l’architetta i problemi hanno avuto origine un anno prima di abbandonare il lavoro, quando le è stato conferito un incarico superiore, a tempo indeterminato, dopo anni di part-time involontario e finta partita Iva. Nonostante l’avanzamento di carriera, era demansionata e derisa dal titolare, da cui ha anche subito delle molestie. I casi di mobbing sono difficili da riconoscere e da dimostrare legalmente, ma, con l’aiuto della sorella, Noemi decide di entrare in contatto con il sindacato. Non bussa alla porta di un sindacato tradizionale. Si rivolge alle Clap.

Le Clap sono un sindacato di base auto organizzato che cerca di raggiungere i luoghi di lavoro instabili e precari, quelli in cui il sindacato tradizionale non riesce ad arrivare. Cerca di organizzare i non-organizzati, i lavoratori senza diritti, precari e intermittenti. Offrono sportelli settimanali di consulenza sindacale e legale in più quartieri di Roma. Esc è la sede principale di un coordinamento dislocato in più spazi sociali: Casale Garibaldi a Centocelle, Acrobax a San Paolo, Communia a San Lorenzo e Genzano di Roma. «Scusate, siamo ancora in riunione, volete una birra per non restare a mani vuote?». Tiziano riempie due bicchieri dalla spina del bancone, si accende una sigaretta e torna all’assemblea di coordinamento, nella stessa sala che ospita lo sportello tutti i lunedì sera, dalle 17:30 alle 19. Tiziano è uno dei due coordinatori, insieme a Emanuele. Entrambi hanno preso parte al movimento studentesco dell’Onda tra il 2008 e il 2011. Fanno parte di quella generazione che si è affacciata a un mondo del lavoro segnato dal Jobs Act e dalla fine del lavoro garantito.

Mentre partecipano alla fondazione di Esc, si formano sul campo, tra lavoro precario e informale. Tiziano ha lavorato in una libreria e nei pub, ha fatto la maschera nei musei e il ricercatore. Emanuele ha lavorato per anni senza orari, a nero, nella ristorazione, come driver, come facchino. Proprio dalla riflessione teorica e vissuta sullo sfruttamento lavorativo nell’epoca post-fordista, 10 anni fa, nascono le Clap, che sono ora la loro principale occupazione. La sfida, raccontano, è organizzare quelle nuove figure difficilmente rappresentabili con gli strumenti del sindacato tradizionale, nella convinzione che «nessuno è inorganizzabile»: finte partite Iva, lavoratori autonomi, lavoratori del settore informale o a part-time involontario, rider, camerieri, impiegati in home office, operatori dello spettacolo. D’altronde, il coordinamento nasce proprio come realtà auto-organizzata da precarie e precari.

Non sono, però, solo precarie e precari a rivolgersi allo sportello, qui a San Lorenzo. Noemi aveva un contratto indeterminato nel momento in cui si è affidata alle Clap, e così è stato per Kessy. Da quando è arrivato in Italia dalla Nigeria, Kessy ha sempre avuto contratti regolari. Come ultimo impiego, ha lavorato in un’azienda di affissioni pubbliche in appalto dal Comune di Roma. Ma i conti non tornavano: gli straordinari non venivano registrati né retribuiti. Dopo aver scritto un reclamo formale, i titolari hanno cercato motivi per mandarlo via. Ora è disoccupato e, mentre cerca di recuperare i soldi che gli devono, sta cercando lavoro come corriere. In effetti, le casistiche dipendono dalle specificità del territorio di Roma: la città dei ministeri, della ristorazione selvaggia, dei flussi migratori. Ad attraversare lo stanzone industriale di Esc sono giovani architetti, migranti senza documenti, badanti, stagisti. Le Camere del Lavoro Autonomo e Precario finiscono per occuparsi di una gamma vasta di situazioni lavorative, di lavoro precario e di lavoro stabile ma sfruttato, di posizioni più o meno qualificate, di diverse classi sociali. Davanti a questa apparente contraddizione, Emanuele e Tiziano rispondono: «La precarietà è il lavoro».

Non sono, però, solo precarie e precari a rivolgersi allo sportello, qui a San Lorenzo. Noemi aveva un contratto indeterminato nel momento in cui si è affidata alle Clap, e così è stato per Kessy. Da quando è arrivato in Italia dalla Nigeria, Kessy ha sempre avuto contratti regolari. Come ultimo impiego, ha lavorato in un’azienda di affissioni pubbliche in appalto dal Comune di Roma. Ma i conti non tornavano: gli straordinari non venivano registrati né retribuiti. Dopo aver scritto un reclamo formale, i titolari hanno cercato motivi per mandarlo via. Ora è disoccupato e, mentre cerca di recuperare i soldi che gli devono, sta cercando lavoro come corriere. In effetti, le casistiche dipendono dalle specificità del territorio di Roma: la città dei ministeri, della ristorazione selvaggia, dei flussi migratori. Ad attraversare lo stanzone industriale di Esc sono giovani architetti, migranti senza documenti, badanti, stagisti. Le Camere del Lavoro Autonomo e Precario finiscono per occuparsi di una gamma vasta di situazioni lavorative, di lavoro precario e di lavoro stabile ma sfruttato, di posizioni più o meno qualificate, di diverse classi sociali. Davanti a questa apparente contraddizione, Emanuele e Tiziano rispondono: «La precarietà è il lavoro».

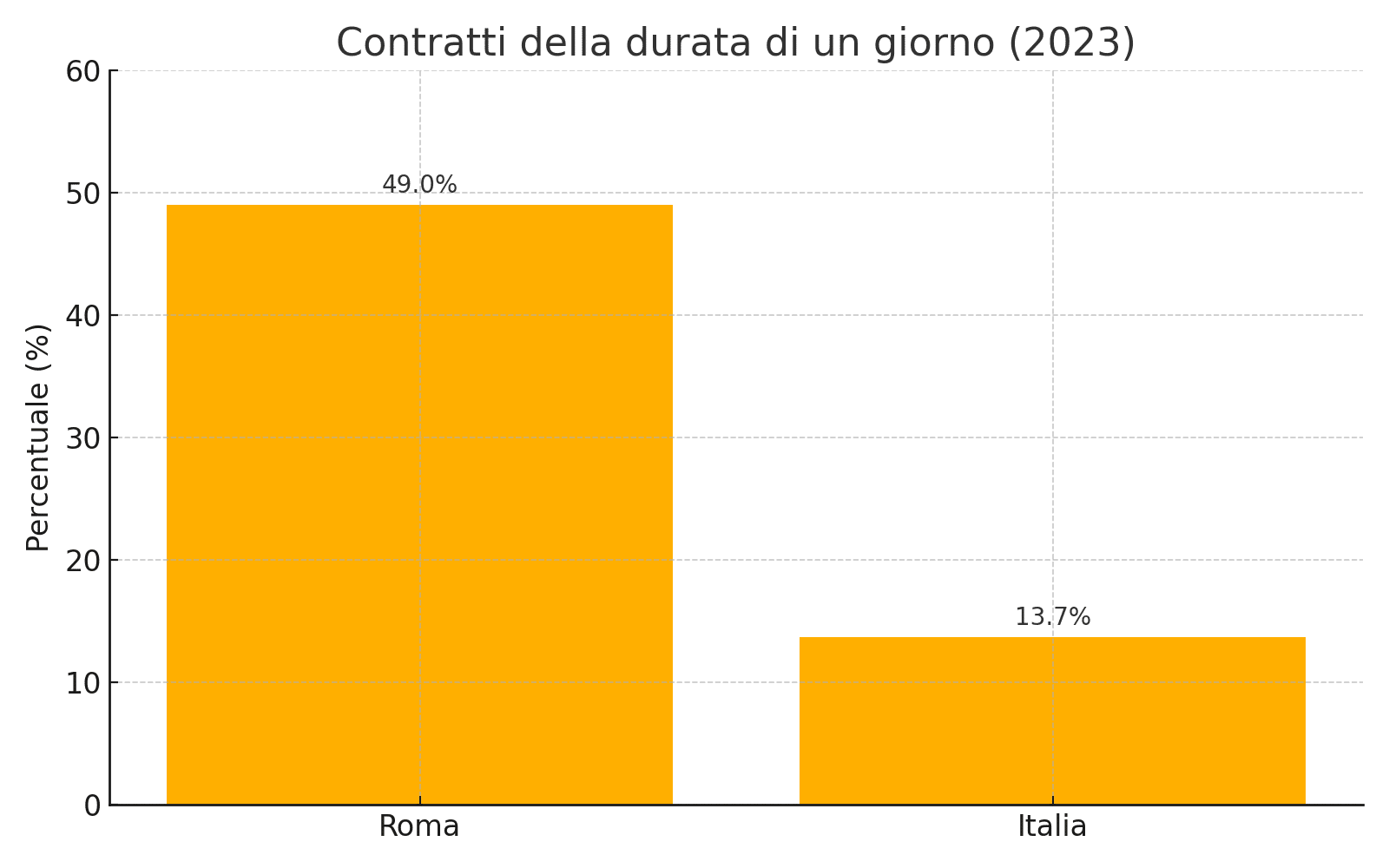

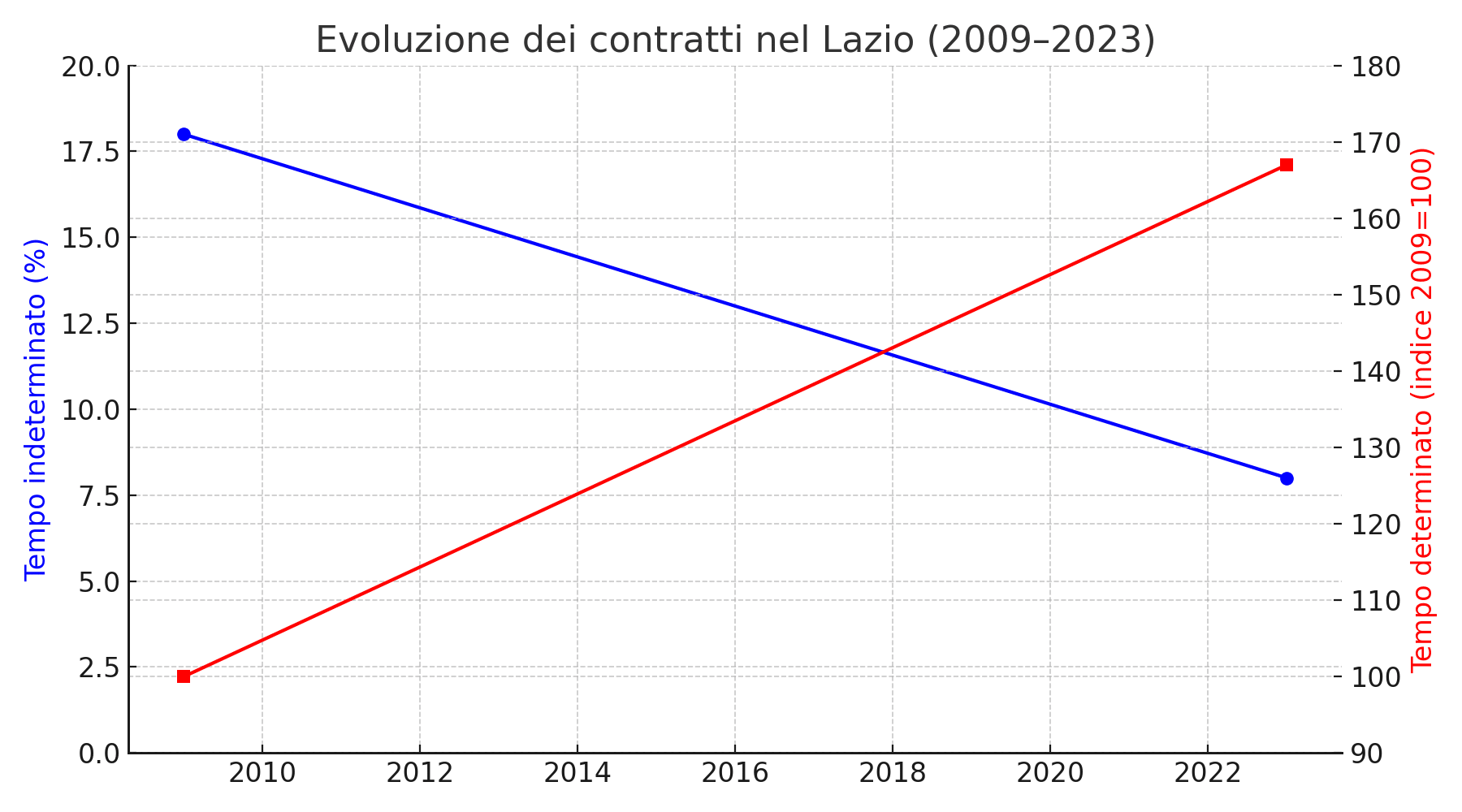

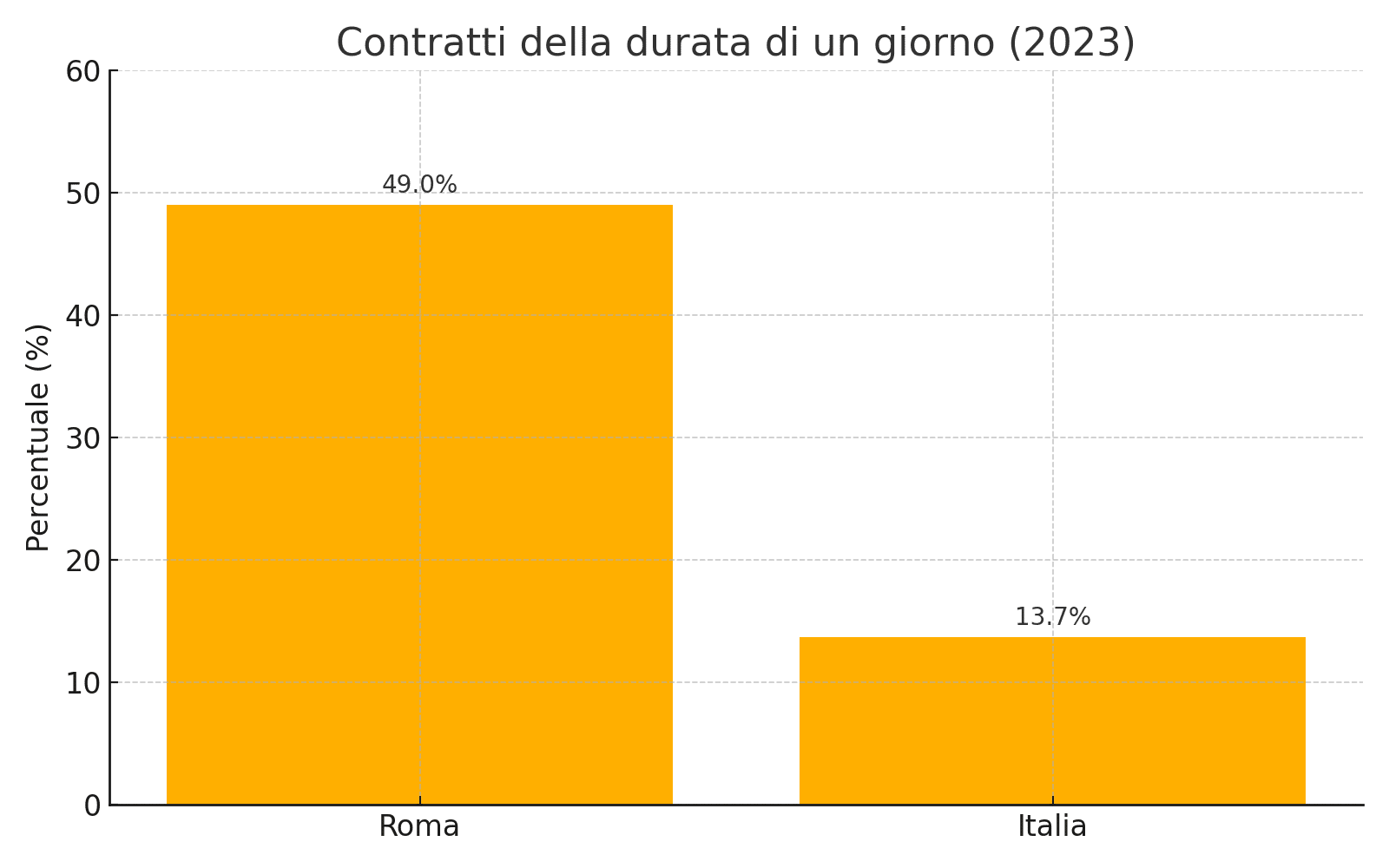

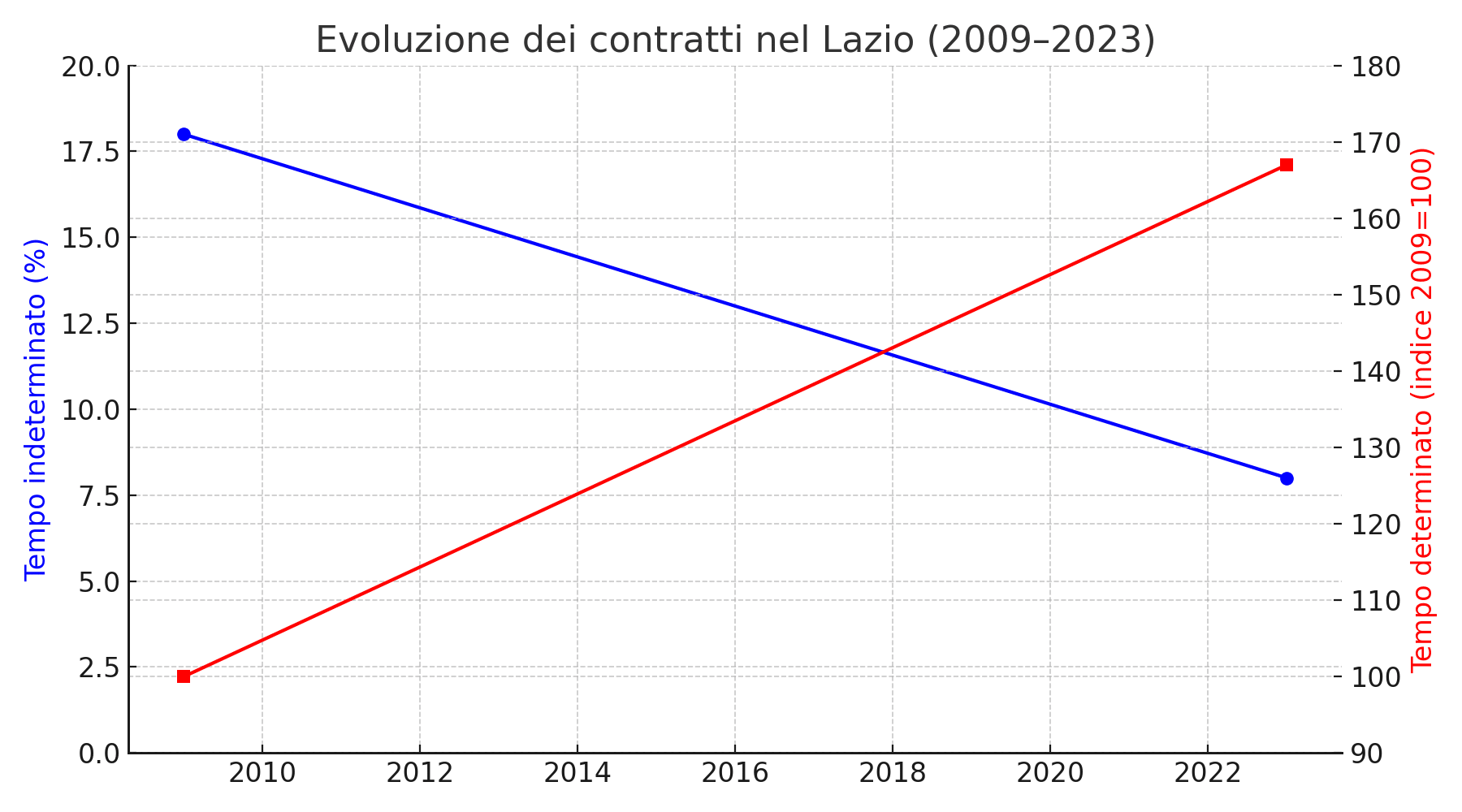

E anche i numeri lo confermano. Secondo un report della CGIL sul lavoro precario, nel 2023 il 49% dei contratti attivati a Roma (690.492) ha avuto la durata di un giorno. L’incidenza assume una valenza maggiore se paragonata al resto dell’Italia, dove la media nazionale è del 13,7%. A questo si aggiunge anche che dal 2009 al 2023, nel Lazio, l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato si è più che dimezzata, passando dal 18% all’8%; al contrario, i contratti a tempo determinato sono aumentati del 67% sempre nella stessa finestra temporale.

E anche i numeri lo confermano. Secondo un report della CGIL sul lavoro precario, nel 2023 il 49% dei contratti attivati a Roma (690.492) ha avuto la durata di un giorno. L’incidenza assume una valenza maggiore se paragonata al resto dell’Italia, dove la media nazionale è del 13,7%. A questo si aggiunge anche che dal 2009 al 2023, nel Lazio, l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato si è più che dimezzata, passando dal 18% all’8%; al contrario, i contratti a tempo determinato sono aumentati del 67% sempre nella stessa finestra temporale.

A ragionare sul concetto di precarietà è anche Salvatore Corizzo, uno dei due avvocati che lavora nelle Clap. «Il termine precarietà nasce a metà anni ’90. Mi chiedo se oggi, con la distruzione di qualsiasi garanzia che esisteva per lavoratori e lavoratrici, abbia ancora senso parlarne». L’ufficio legale si trova vicino Valle Aurelia, da tutt’altra parte di Roma rispetto allo sportello di Esc. Ad accogliere le persone un poster con le parole dell’operaista Toni Negri. «L’amore è il cuore pulsante del programma che abbiamo sviluppato fino a questo punto, senza il quale il resto sarebbe un ammasso senza vita». Poco più in là, l’ufficio dove Corizzo sta partecipando a un caso di conciliazione tra lavoratrici in home office e una piattaforma di prenotazione voli.

«Ormai la precarietà è proprio esistenziale» spiega l’avvocato. «Una volta il lavoro veniva visto come elemento di garanzia che ti permetteva di accedere a un mutuo per comprare casa, poterti permettere delle cure e così via. Oggi non è più così». Per Salvatore Corizzo, la precarietà lavorativa non ha a che fare solamente con paghe basse e insicurezza contrattuale. Il fronte dello sfruttamento si è spostato sulla afflizione psicofisica. Il lavoratore e la lavoratrice diventano una cosa di proprietà del datore, proprio come nella vicenda che vede coinvolta Noemi, un caso di cui l’avvocato si sta occupando. Questo smantellamento delle tutele lavorative è stato aggravato recentemente con il Collegato Lavoro, l’ultima riforma del governo Meloni che favorisce contratti precari, cancella le causali per i contratti a tempo determinato introdotte dal decreto Dignità ed equipara l’assenza superiore ai 15 giorni a dimissioni volontarie, con conseguente rifiuto dell’indennità di disoccupazione. La qualità del lavoro è diminuita sia dal punto di vista delle garanzie che da quello dell’accesso al welfare.

«Ormai la precarietà è proprio esistenziale» spiega l’avvocato. «Una volta il lavoro veniva visto come elemento di garanzia che ti permetteva di accedere a un mutuo per comprare casa, poterti permettere delle cure e così via. Oggi non è più così». Per Salvatore Corizzo, la precarietà lavorativa non ha a che fare solamente con paghe basse e insicurezza contrattuale. Il fronte dello sfruttamento si è spostato sulla afflizione psicofisica. Il lavoratore e la lavoratrice diventano una cosa di proprietà del datore, proprio come nella vicenda che vede coinvolta Noemi, un caso di cui l’avvocato si sta occupando. Questo smantellamento delle tutele lavorative è stato aggravato recentemente con il Collegato Lavoro, l’ultima riforma del governo Meloni che favorisce contratti precari, cancella le causali per i contratti a tempo determinato introdotte dal decreto Dignità ed equipara l’assenza superiore ai 15 giorni a dimissioni volontarie, con conseguente rifiuto dell’indennità di disoccupazione. La qualità del lavoro è diminuita sia dal punto di vista delle garanzie che da quello dell’accesso al welfare.

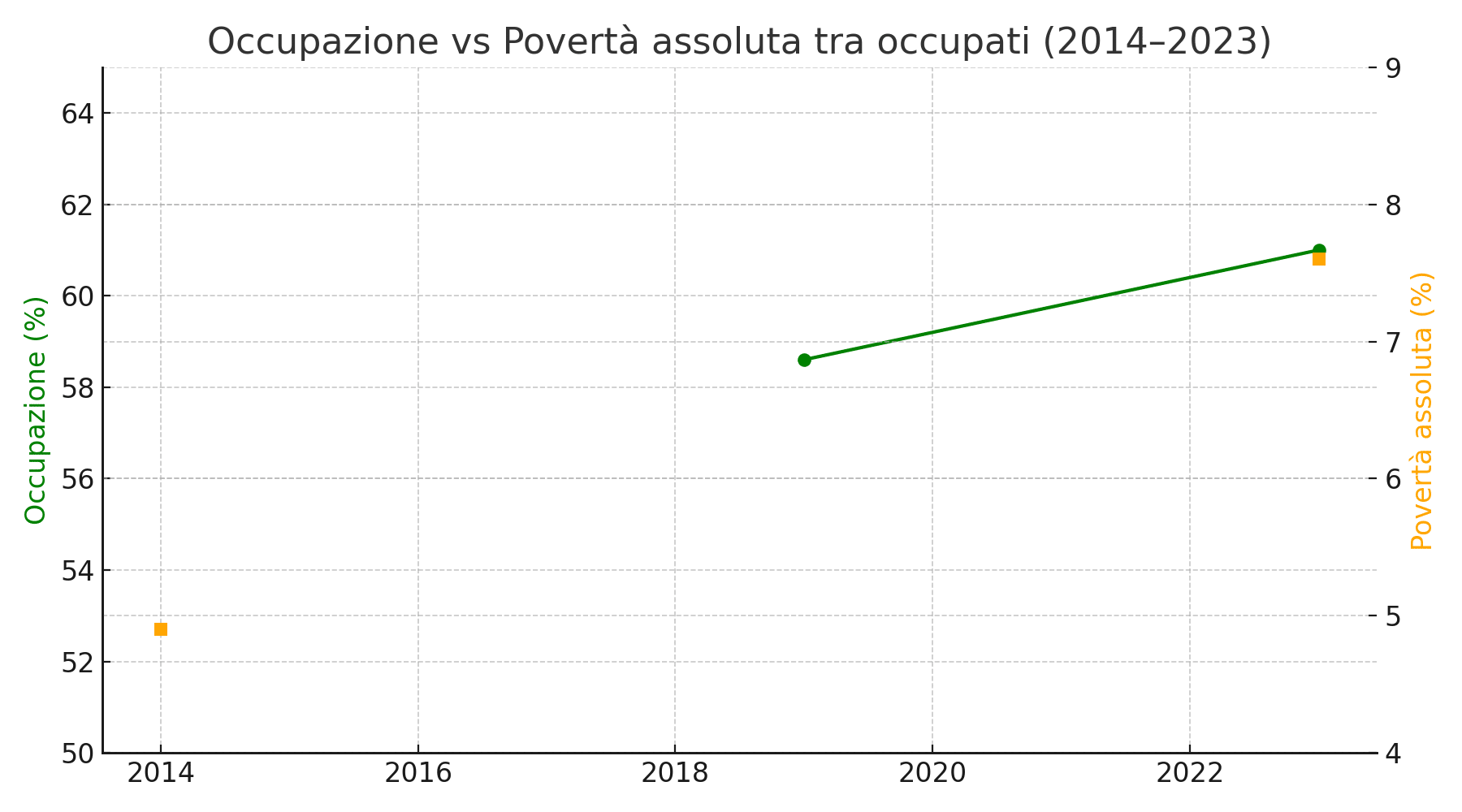

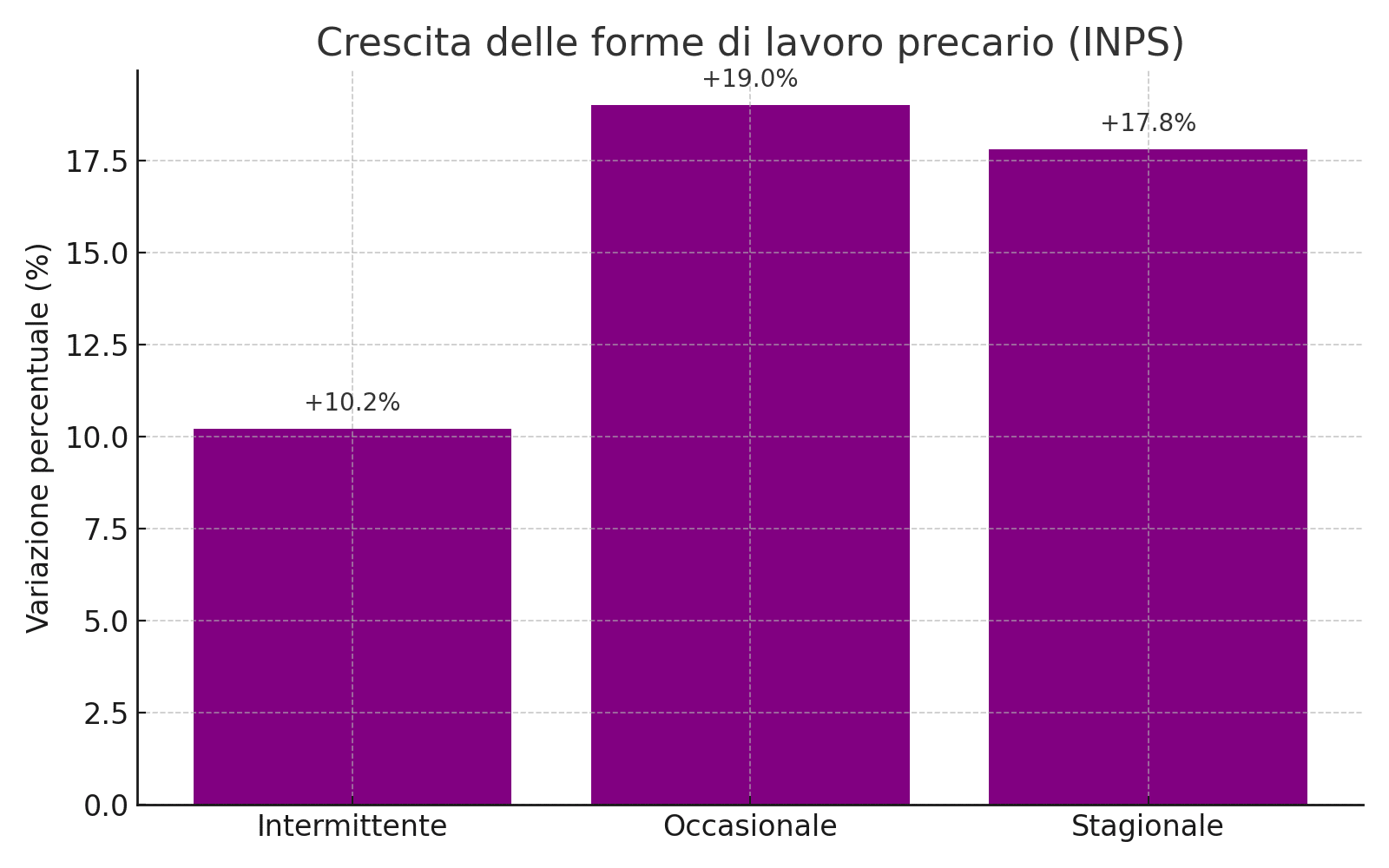

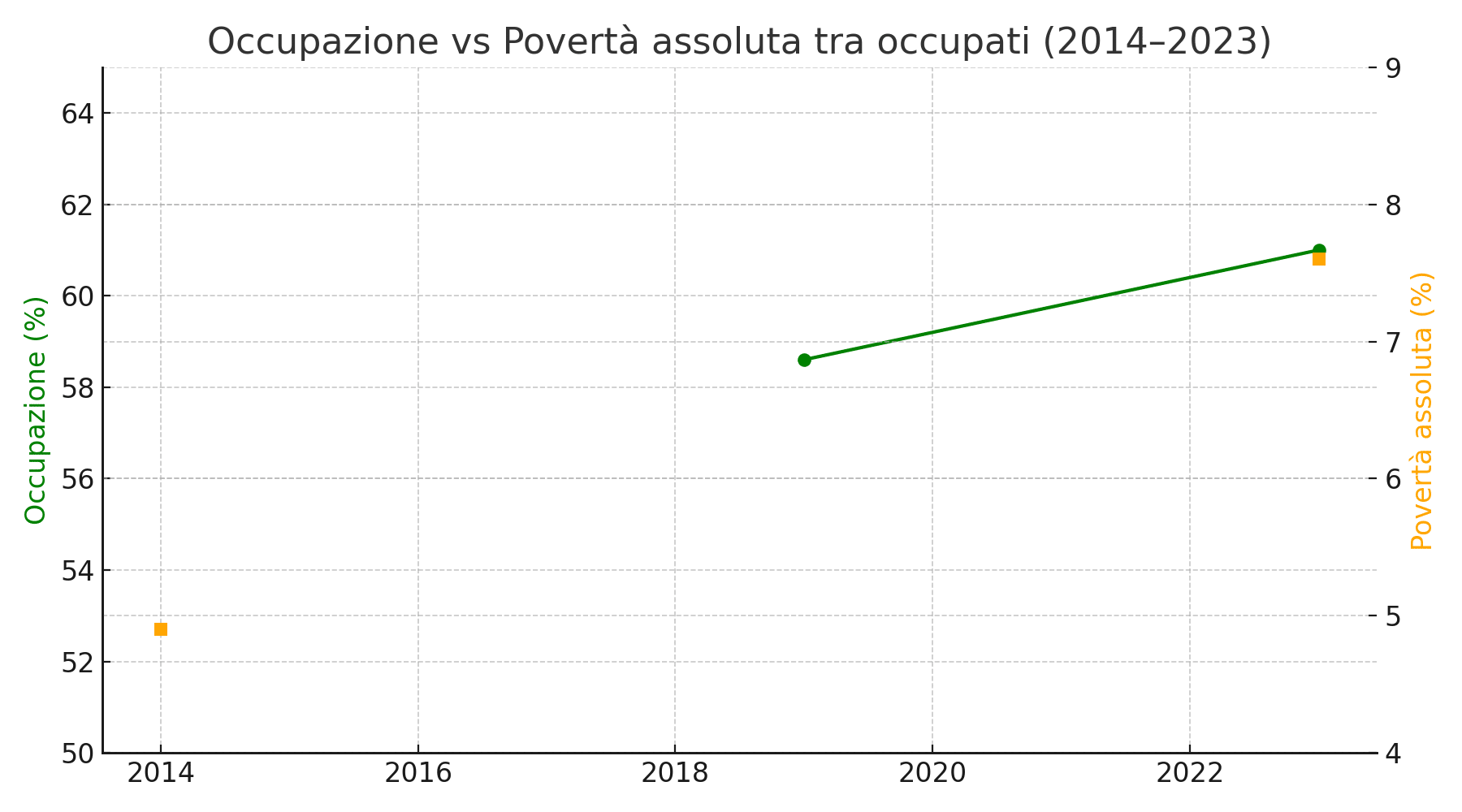

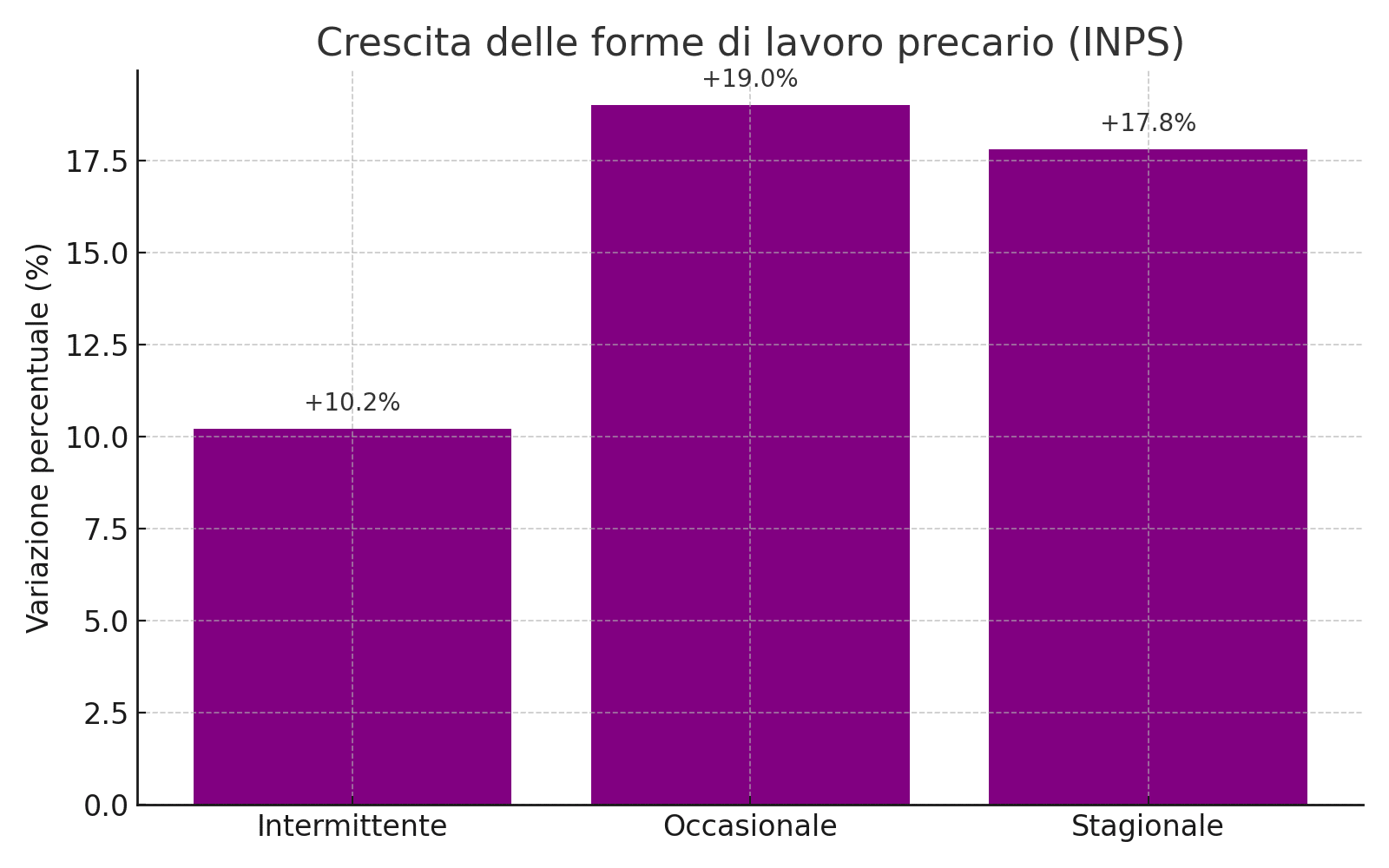

«L’unica distinzione che secondo me andrebbe fatta è quella tra lavoro degno e lavoro indegno, al di là dell’inquadramento contrattuale più o meno precario». Sul territorio nazionale, a un innalzamento dell’occupazione – al 61% nel 2023 secondo l’Istat, in aumento del 2,4% rispetto al 2019 – corrisponde una crescita del lavoro povero. L’incidenza della povertà assoluta tra gli occupati è passata dal 4,9% nel 2014 al 7,6% nel 2023. Secondo i dati dell’Osservatorio sul Precariato INPS, poi, una parte consistente dell’aumento dell’occupazione è correlato a un aumento del lavoro intermittente (+10,2%), occasionale (+19%) e stagionale (+17,8%). Alla crescita occupazionale, quindi, non corrisponde necessariamente un miglioramento delle condizioni lavorative né delle retribuzioni, vista la diminuzione del 6,9% dei salari reali nel 2024, come riportato dall’Ocse.

Resta il fatto che la precarizzazione del lavoro ha eroso la capacità di organizzazione delle lotte sindacali. Giulio Marcon, esperto di politiche del lavoro, è convinto che «le politiche liberiste degli ultimi cinquant’anni – dal pacchetto Treu, al Jobs Act, al più recente Collegato Lavoro – siano state frutto della volontà diretta di indebolire il sindacato. Questo è avvenuto nel contesto di una riorganizzazione della produzione in senso post-fordista dove convive il vecchissimo, le forme servili del caporalato, con il nuovo, le nuove figure introdotte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale». I sindacati sembrano non reggere il passo e fanno fatica a intercettare il lavoro diffuso. Per questo, secondo Marcon, si dovrebbe tornare a un «sindacato di strada» capace di intercettare i lavoratori al di fuori della fabbrica. Nel riaccendersi del dibattito tra sindacato orizzontale e verticale, le Clap sviluppano un modello alternativo: «Clap per noi è un sindacato sociale, più che di base. Nel senso che mette insieme l’azione sindacale con il meccanismo di mutuo soccorso, in un’ottica di generalizzazione del conflitto», racconta Salvatore Corizzo.

La prima caratteristica di questo modello è la gestione orizzontale. Le decisioni vengono prese in forma assembleare. L’altra è favorire la partecipazione diretta degli assistiti ai tavoli di lavoro. A questo si aggiunge l’aspetto mutualistico che passa, ad esempio, per la costruzione di casse di resistenza per sostenere eventuali spese di causa. Il radicamento sul territorio permette, quindi, anche di intervenire fuori dal posto di lavoro. Come nota Emanuele, «non ci si può occupare del lavoro senza occuparsi del non lavoro, e quindi degli ammortizzatori sociali e del welfare». Da una parte, perché «la produzione eccede i confini tra pubblico e privato, per cui si è produttivi anche quando non si lavora», sottolinea Tiziano. Dall’altra, perché il precariato si associa a una precarietà esistenziale. Secondo l’Istat il 25% degli italiani sono a rischio di esclusione sociale, al di là del grado di stabilizzazione lavorativa: «Se arriva una bolletta più onerosa, se ti si rompe la macchina o se hai delle spese sanitarie, diventi povero. Viviamo in una condizione di precarietà diffusa», spiega Marcon. Mentre il governo Meloni vanta un innalzamento del numero di occupati, diminuiscono i salari e la qualità del lavoro. Intanto, le nuove generazioni, deluse dall’“economia della promessa”, cercano di riappropriarsi degli strumenti sindacali dentro e oltre il tempo del lavoro.

La prima caratteristica di questo modello è la gestione orizzontale. Le decisioni vengono prese in forma assembleare. L’altra è favorire la partecipazione diretta degli assistiti ai tavoli di lavoro. A questo si aggiunge l’aspetto mutualistico che passa, ad esempio, per la costruzione di casse di resistenza per sostenere eventuali spese di causa. Il radicamento sul territorio permette, quindi, anche di intervenire fuori dal posto di lavoro. Come nota Emanuele, «non ci si può occupare del lavoro senza occuparsi del non lavoro, e quindi degli ammortizzatori sociali e del welfare». Da una parte, perché «la produzione eccede i confini tra pubblico e privato, per cui si è produttivi anche quando non si lavora», sottolinea Tiziano. Dall’altra, perché il precariato si associa a una precarietà esistenziale. Secondo l’Istat il 25% degli italiani sono a rischio di esclusione sociale, al di là del grado di stabilizzazione lavorativa: «Se arriva una bolletta più onerosa, se ti si rompe la macchina o se hai delle spese sanitarie, diventi povero. Viviamo in una condizione di precarietà diffusa», spiega Marcon. Mentre il governo Meloni vanta un innalzamento del numero di occupati, diminuiscono i salari e la qualità del lavoro. Intanto, le nuove generazioni, deluse dall’“economia della promessa”, cercano di riappropriarsi degli strumenti sindacali dentro e oltre il tempo del lavoro.

Foto Clap

Apre img ChatGpt