È il settembre 2018. Meno di un anno fa. Siamo nel Brasile di Temer, arrivato alla presidenza del Paese dopo l’impeachment di Dilma Rousseff, la presidentessa eletta nelle file del PT, il Partido des Trabalhadores. Siamo nel Brasile in cui Lula, che di quel PT è stato fondatore e che per ben due volte ha rivestito la carica di presidente (dal 2002 al 2010), è in carcere con l’accusa di corruzione. E siamo nel Brasile che corre veloce verso nuove elezioni presidenziali.

Per mesi i sondaggi hanno dato Lula vincente. Poi l’arresto, ma nei sondaggi è sempre lui primo, a distanza abissale dai rivali. Arriva però l’interdizione: Lula non può essere candidato. Il PT sceglie allora Haddad, ex sindaco di Sao Paulo, ma lo spazio politico diventa terreno di conquista per l’ormai noto Bolsonaro, politico di vecchia data che tuttavia riesce ad accreditarsi come “nuovo” e le cui sortite tutt’altro che politically correct (contro donne, “comunisti”, movimenti LGBTQI, indigeni, e chi più ne ha più ne metta) suscitano più consensi che riprovazione.

È in questa cornice che un giudice della Corte suprema di giustizia, il cui nome agli appassionati di calcio farà venire alla mente un centravanti polacco del Bayern Monaco, prende una decisione che lì per lì non fa troppo notizia: Lewandowski, questo il nome del giudice, autorizza Mônica Bergamo, famosa giornalista del principale quotidiano brasiliano, Folha, a intervistare Lula. In carcere.

Quest’intervista, autorizzata a settembre, però “non s’ha da fare”. Almeno non subito. E infatti sarà realizzata solo un mese fa, a maggio. A elezioni concluse, con Bolsonaro eletto alla presidenza del gigante latinoamericano e Lula fuori dai giochi. Definitivamente, almeno così sembra.

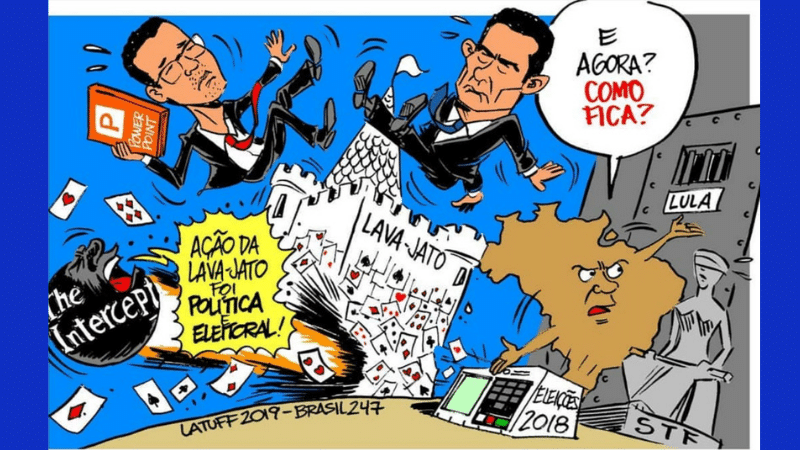

Eppure, dietro questa apparente non-notizia, la notizia c’è. Eccome se c’è. La decisione del giudice Lewandowski, infatti, ha suscitato un putiferio in alcuni ambienti giudiziari. È quello che emerge in maniera cristallina dalle rivelazioni pubblicate domenica 9 giugno dal The Intercept. Il sito di giornalismo ha avuto a disposizione, grazie ad una fonte anonima, le chat private di alcuni dei giudici accusatori di Lula. Esce un quadro che avvalora la tesi di chi sostiene che l’incarceramento di Lula abbia una ragione prettamente politica: eliminare dai giochi quello che sarebbe divenuto sicuramente presidente del Brasile, così da spianare la strada a Bolsonaro. Un “golpe suave”, come si dice in una regione, l’America Latina, che ci sta tristemente abituando a questo golpe del XXI secolo. Non più carri armati nelle strade, ma giudici nella aule di tribunali. Così – è l’accusa di tanti – si fanno e si disfano governi. E il Brasile non farebbe eccezione.

Torniamo alle trascrizioni del The Intercept. I giudici alla notizia della possibile intervista a Lula entrano in stato di agitazione febbrile. Si confrontano tra di loro lungamente, cercando di studiare una strategia che impedisca l’intervista. Sono indignati, parlano di “circo” (giudice Laura Tessler), lanciano accuse di “mafiosi” (giudice Athayde Ribeiro Costa). Convengono che un appello contro la decisione di Lewandowski avrebbe zero possibilità ed esporrebbe i giudici all’accusa di voler impedire che Lula parli per motivi essenzialmente politici. Studiano allora il da farsi…

Nel frattempo, su un’altra chat, Deltan Dallagnol, a capo della task force del processo Lava Jato contro Lula, parla con un altro giudice, che non lavora al caso Lula. Esprimono preoccupazione per una possibile elezione di Haddad, il candidato del PT che ha sostituito l’incandidabile Lula. “Sono molto preoccupata del possibile ritorno del PT e ho spesso pregato Dio affinché illumini il nostro popolo e ci dia un miracolo che ci salvi”, afferma Carol. “Sono con te, Carol! Prega dunque. Ne abbiamo bisogno come paese.”, così risponde Dallagnol.

Rispostandoci sull’altra chat, quella degli accusatori di Lula, Januàrio Paludio, suggerisce un “Piano B”, considerata l’impossibilità di bloccare l’intervista: “dare a tutti [i giornalisti] la possibilità di intervistare [Lula] nello stesso giorno. Sarà caotico, riducendo così la possibilità che l’intervista sia diretta”.

La tensione è alle stelle. I messaggi si accavallano, l’ansia e la paura si sentono. Si raggiunge il climax. E poi, come in ogni tragedia che si rispetti, arriva il deus ex machina: si fa largo la voce che un partito della destra brasiliana, il Partido Novo, che concorreva alle elezioni presidenziali, abbia impugnato la decisione del giudice. Ciò permetterebbe di dilazionare i tempi dell’intervista, evitando che le parole di Lula possano spingere Haddad alla presidenza. La voce diventa notizia. E a quel punto è giubilo tra i giudici. Esultano. Sono felici. È arrivato qualcuno che gli ha tolto le castagne dal fuoco. È arrivato qualcuno che ha il loro stesso obiettivo: eliminare Lula dall’agone politico. Non perché sia un criminale, ma perché bisogna impedire a tutti i costi che il PT ritorni al governo del paese. Motivazioni politiche espresse da giudici che si sono sempre professati apolitici. Giudici che affermavano che l’unica preoccupazione era la lotta alla corruzione e che, invece, stando alle chat, hanno fatto di tutto per impedire la vittoria di colui che ritenevano un nemico politico.

Potremmo fermarci qui. Ma no. Dai documenti pubblicati dal The Intercept emerge molto altro.

In gioco, infatti, dopo una delle parti in campo, l’accusa, entra anche l’arbitro: Sergio Moro. Moro è oggi il Super-Ministro della Giustizia del governo Bolsonaro. Una strana coincidenza che colui che ha eliminato dalla scena politica brasiliana Lula, il principale rivale di Bolsonaro, sia poi arrivato a ricoprire una carica tanto importante e dotata di enormi poteri, per decisione dello stesso Bolsonaro.

L’attuale presidente brasiliano, in effetti, dovrebbe essere estremamente riconoscente a Moro. Quest’ultimo – l’arbitro del processo Lava Jato in cui era imputato Lula – offriva consigli all’accusa. Così emerge dalle chat pubblicate dal The Intercept. A Dallagnol, ad esempio, suggeriva di “invertire l’ordine delle due fasi pianificate [mandato d’arresto e interrogatori]”. In risposta a un comunicato del PT sul processo Lava Jato, chiede, sempre a Dallagnol: “Cosa pensi del folle comunicato del PT? Dobbiamo controbattere?”, utilizzando un “noi” che fa venir meno la separazione che secondo il sistema giudiziario brasiliano dovrebbe esserci tra accusa e giudice. In altre conversazioni Moro fornisce a Dallagnol informazioni importanti ai fini di impostare la strategia dell’accusa. Informazioni confidenziali che minano ancora una volta la sua terzietà. Eppure, in ogni dichiarazione pubblica Moro aveva allontanato da sé qualsiasi accusa e sospetto, dicendosi anzi indignato per il fatto che qualcuno potesse mettere in dubbio la sua imparzialità.

Le rivelazioni del The Intercept fanno crollare un castello di carta costruito – nemmeno tanto sapientemente – in questi ultimi anni. L’ombra che cala sull’intero sistema brasiliano – in primis sul pilastro giudiziario – è inquietante. Le chat tra giudici ci raccontano di un Paese in cui la magistratura agisce per obiettivi politici e non per affermare verità e giustizia. Le parole che cominciano a essere diffuse in mezzo mondo sono destinate ad alzare un polverone. Per il popolo brasiliano, per l’amore della verità e della trasparenza, è un bene che questi particolari siano emersi. Ma anche per l’opinione pubblica internazionale. La consapevolezza è il primo passo per trasformare ciò che è marcio e darsi una possibilità per il futuro. È questa la sfida più grande che attende chi, dentro e fuori il Brasile, non si arrende a che le nostre vite vengano governate dalla bugia e dall’inganno.