In una realtà carceraria come quella italiana che, nell’ultimo decennio, è stata il contenimento dei danni di leggi perniciose come la Fini-Giovanardi (sulle droghe) e la Bossi-Fini (sull’immigrazione) e dove, invece, la reclusione per reati economico-finanziari è pari allo 0,4 per cento, l’unico paradigma applicabile, per evitare che un detenuto su quattro, terminata la pena, non sappia dove andare, è la giustizia riparativa.

Se ne è parlato a Roma, qualche giorno fa, al convegno “Mediazione, riparazione e riconciliazione. La comunità di fronte alla sfida della giustizia riparativa”. La quale è un modello che si prende cura dell’autore del reato, della vittima e della comunità coinvolta, abbassando, così, la conflittualità sociale e prevenendo nuovi illeciti. Ricercando, per dirla con (uno dei suoi fondatori) Howard Zehr, «una soluzione che promuove la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo»: deve essere riconosciuto e valorizzato il ruolo attivo delle vittime, superata la solitudine del reo e costruita una comunità che ripara e mette al riparo, restituendo attenzione alla dimensione personale e sociale che investe il crimine.

«Non è semplice, in questa fase della politica e della società, in cui giustizialismo, assolutezza della pena, legittima difesa sono il suono maggioritario, parlare di giustizia riparativa, recupero del condannato, inclusione e reinserimento sociale del reo», dice a Left, la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, che ha contribuito ai lavori del convegno.

Di fronte al giustizialismo scatenato, di cui i ministri della Repubblica si fanno fieri portatori, bisogna sventolare l’articolo 27 della Costituzione e i principi dello Stato di diritto. «Alla logica del “buttiamo la chiave”, che nei programmi dell’attuale governo prevede una moltiplicazione infinita di queste “chiavi”, con la spinta decisa alla costruzione di nuove carceri – continua Bonafoni – occorre contrapporre la forza paziente di altre parole». Mediazione, umanizzazione, pene alternative, giustizia riparativa, appunto, che «seppur non rinunciando a una gerarchia netta tra vittime e autori di reato, cerca di coinvolgerli entrambi nel recupero, con l’obiettivo di produrre un avanzamento per tutti, comunità di appartenenza compresa».

Senza distinzioni né capri espiatori. Neppure se qualcuno si fosse macchiato del peggiore dei reati. «Esiste una recentissima data spartiacque in questa battaglia a difesa dello Stato di diritto: il 13 gennaio scorso, il giorno dell’arresto di Cesare Battisti e della sua esposizione al pubblico ludibrio, in barba all’ordinamento penitenziario, al codice penale nonché ai diritti e alla dignità dell’essere umano», sostiene Marta Bonafoni. Che chiosa: «Per uscire dall’angolo di questa visione di giustizia (feroce) è necessario sostituire all’ideologia di una sicurezza vuota, la ricerca caparbia e tenace della sicurezza sociale oltreché raccontare gli effetti positivi del recupero dei detenuti attraverso la misurazione dell’impatto dei percorsi inclusivi». Primo fra tutti, il dato sulle recidive, che scende dal 70 al 20 per cento in presenza di progetti di riconciliazione e di reinserimento dei reclusi. All’opposto di quanto accade con l’approccio meramente giustizialista e punitivo: un’afflizione dagli esiti alienanti.

Carceri, in tempi di giustizialismo disumano la sfida si chiama giustizia riparativa

Indipendentisti catalani a processo. Organizzare un referendum è un crimine?

Dopo aver subito una detenzione arbitraria preventiva di quattordici mesi, i nove prigionieri politici catalani (sei ex ministri regionali, l’ex presidente del Parlamento della Catalogna e due leader delle associazioni indipendentiste più grandi) devono affrontare oggi un lungo processo alla Corte suprema spagnola. Affrontano una serie accuse gravissime: ribellione, disobbedienza e appropriazione indebita di fondi pubblici.

Il loro crimine? Aver organizzato o sostenuto un referendum di autodeterminazione, seguendo il mandato democratico ricevuto nelle urne dal popolo catalano. Rischiano una pena di fino a 25 anni in carcere, dal momento in cui il crimine di ribellione, che implica una “rivolta violenta e pubblica” secondo la legge spagnola, è uno dei più gravi all’interno del codice penale spagnolo.

Tuttavia, l’innegabile verità è che non hanno né incitato né usato violenza, come affermato anche dal tribunale tedesco dello Schleswig–Holstein, che ha negato con questa motivazione l’estradizione del presidente del Governo catalano, Carles Puigdemont. In realtà, l’unica violenza esercitata proveniva dalla risposta violenta della polizia spagnola contro migliaia di elettori. Nessuna/o di noi ha dimenticato le immagini degli agenti di polizia che picchiavano le persone nei seggi elettorali, intenzionate soltanto a votare pacificamente: questa è un’immagine che non avremmo mai voluto vedere nell’Unione europea.

Insieme ai membri della piattaforma di dialogo Ue–Catalogna del Parlamento europeo, di cui faccio parte, deploriamo la risposta repressiva e giudiziaria delle autorità spagnole a un conflitto politico. Ci rammarichiamo per la falsa narrativa dietro le accuse e denunciamo che sì, si tratta di un processo politico. Il dialogo e la negoziazione, e non la reclusione e la persecuzione politica, dovevano essere gli strumenti per incanalare il dibattito sul legittimo diritto all’autodeterminazione della Catalogna.

Questo non è solo un affare interno spagnolo. Ha una chiara dimensione europea perché quanto accaduto si scontra con i valori fondamentali della nostra Unione, come la democrazia, la libertà di espressione, la libertà di riunione e la libertà di partecipazione politica. Anche il diritto a un processo equo è in pericolo, dal momento che i prigionieri politici hanno denunciato numerose irregolarità durante la fase preliminare al giudizio. Ad esempio, molti dei ricorsi depositati presso la Corte costituzionale spagnola sono ancora pendenti e ciò blocca il loro accesso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Seguiremo questo processo politico da vicino. Ci recheremo a Madrid per assistere come osservatori alle udienze, consci del fatto che le autorità spagnole stanno cercando di impedire il nostro accesso alle aule del tribunale. Lo faremo perché siamo fermamente convinti che i conflitti politici che coinvolgono i diritti fondamentali non siano un problema giuridico o magari di ordine pubblico. I catalani hanno il legittimo diritto di decidere democraticamente il loro futuro politico, e Madrid e Bruxelles hanno bisogno di politici con il coraggio di risolvere i conflitti politici non con accuse penali, ma con gli strumenti della democrazia.

Questo processo, che andrà in diretta tv, potrebbe calmare la sete di vendetta dei nazionalisti spagnoli più radicali, ma certamente non contribuirà a una soluzione ragionevole delle tensioni storiche tra la Catalogna e le istituzioni spagnole. È necessario che le istituzioni europee continuino a fare pressione per raggiungere una soluzione politica e democratica.

*L’europarlamentare Gue/Ngl Eleonora Forenza firma questo articolo a nome della piattaforma di dialogo Eu-Catalogna

Una volta eravamo più banalmente “coglioni”

Vi ricordate Silvio? Dai, quel vecchietto arzillo che ogni volta che apriva bocca pensavamo che non avremmo mai avuto un leader re degli strafalcioni e delle gaffes come lui? Beh, ci sbagliavamo. Ma di grosso. Ma non è di questo che vi voglio parlare. Silvio Berlusconi un giorno disse (ma di sicuro l’ha sempre pensato e continua a pensarlo) che gli elettori di sinistra sono dei coglioni. Lo disse così, senza troppe preoccupazioni. Come se stesse elencando, che ne so, la lista della spesa da fare prima di tornare a casa. A qualcuno venne da ridere, qualcuno si offese molto, di sicuro la maggioranza trovò che la politica stava diventando un greve buco di tifoserie che non aveva nulla a che vedere con una democrazia in buona salute.

Ebbene, Silvio è stato superato. E chissà come ci sarà rimasto male vedendo che i gestori di una delle pagine satellite del M5s, con ben 300mila followers (ed in copertina il motto «Io non ci casco»), nel commentare i risultati raggiunti da Sara Marcozzi (candidata in Abruzzo e riuscita nella mirabile impresa di perdere qualcosa come 200mila voti nel giro di qualche mese) hanno scritto: «Grazie per l’impegno! Tutto il bene fatto non è servito a niente. La politica del clientelismo e servilismo, unito ad una buona dose di ignoranza ha avuto la migliore»

L’hanno scritto così. Ora, al di là dell’italiano che lascia un po’ desiderare (“avere le migliore” per significare “avere la meglio” è qualcosa che fa sanguinare gli occhi) la cosa interessante è che i servi e maghi del clientelismo in realtà sarebbero gli stessi con cui governano: in pratica hanno dato dei “coglioni” non agli avversari politici ma addirittura agli alleati politici nazionali (visto che il centrodestra com’era immaginabile è stato trascinato da Salvini). E questo è un colpo da vera fuoriclasse, roba che Berlusconi impazzirebbe per avere avuto un’idea del genere. E invece niente.

Quindi, cari che non avete votato il Movimento 5 stelle sappiate che la vostra dose di ignoranza ha avuto la migliore. Non, so, decidete voi se gioirne o crucciarvi.

Buon martedì.

Carla Corsetti (Democrazia atea): Senza Patti lateranensi l’Italia sarebbe un Paese civile

La xenofobia della Lega e di Forza Italia (con Berlusconi che parla impunemente di «mezzo milione di africani in giro a delinquere»). Formazioni minori più o meno dichiaratamente fasciste come Forza nuova e CasaPound che si guadagnano i riflettori mediatici e propagandano liberamente le loro idee xenofobe e razziste. E poi ancora, il candidato governatore leghista alla Lombardia che parla di razza italiana in pericolo. Insieme alla scarsa indignazione dell’opinione pubblica, sono i segnali più recenti della scarsa memoria – o conoscenza – che la politica italiana ha di quello che fu il Ventennio in termini di lesione dei diritti più elementari. Ne parliamo con l’avvocato Carla Corsetti, segretaria nazionale di Democrazia atea e membro del coordinamento nazionale di Potere al Popolo.

Come siamo arrivati a questo punto?

Penso che siano tutti sintomi di un deficit culturale che non riguarda solo la politica. Viviamo in un Paese che ha dimenticato la sua storia e che nega il presente. Un presente che è nella società multiculturale che vediamo quotidianamente nelle scuole, negli asili, al supermercato. Ovunque. Per questo dico che il razzismo, manifesto o strisciante che sia, è un problema che va oltre la politica e riguarda la cultura. Una cultura che è conoscenza della storia e che comporta il rispetto della dignità umana. Certo, la politica in questo momento ha delle responsabilità enormi. Non sapendo dare risposte concrete, cavalcando l’onda xenofoba, e favorita dal vuoto di ideali e di ideologie, non solo a destra, ha scatenato una guerra tra poveri. Una misera politica che per mero calcolo elettorale parla al ventre molle del Paese e indica come colpevoli della crisi i migranti.

La sinistra non sembra più avere la forza necessaria per contrastare queste derive. Nelle periferie urbane ma anche in storiche regioni “rosse” avanza la destra se non all’estrema destra. Come mai?

C’è un fascismo che serpeggia nelle classi sociali in difficoltà economica. Ma c’è una forma ancora più grave che è il fascismo finanziario. Se ne sono fatti portavoce quei gruppi di potere che negli anni recenti hanno attaccato le storiche conquiste sociali nell’ambito del lavoro e dei diritti. Tra questi c’è il Pd. Il fascismo finanziario è l’altra faccia della stessa medaglia su cui campeggiano CasaPound e Forza nuova. Costoro rappresentano l’aspetto manifestamente violento e non è un caso che nessuno prenda concreti provvedimenti per fermarli. Ad esempio agendo sui flussi di denaro con cui si finanziano.

Si è arenato in Senato ma un tentativo c’è stato con la “legge Fiano”, no?

Con quella proposta il Pd ha concentrato l’attenzione sulla violenza di questi movimenti. Che è l’espressione percepita immediatamente dall’opinione pubblica. Ma ha anche tolto il fascismo finanziario dai riflettori.

Però il problema di CasaPound e Forza Nuova è reale.

A causa delle difficoltà economiche provocate dal fascismo finanziario, queste espressioni politiche diventano per alcuni ragazzi senza prospettive culturali, senza strumenti, senza futuro e senza alcuna capacità di costruirselo, un’occasione di ribellione e una illusione di riscatto.

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della memoria. Mussolini promulgò le leggi razziali dando all’Italia un ruolo chiave nell’Olocausto. E prima ancora c’era stata la campagna d’Africa e lo sterminio della popolazione etiope. Come si può recuperare la memoria di questi fatti storici e tradurla in conoscenza, in impegno civile?

Bisogna ripartire sicuramente dalla scuola. I programmi sono privi di questi riferimenti. I ragazzi non sanno cosa sia stato il fascismo. C’è una carenza inaccettabile a livello ministeriale, nessuno si preoccupa di come declinare per le generazioni future le competenze rispetto ai diritti, all’antifascismo, alla Costituzione.

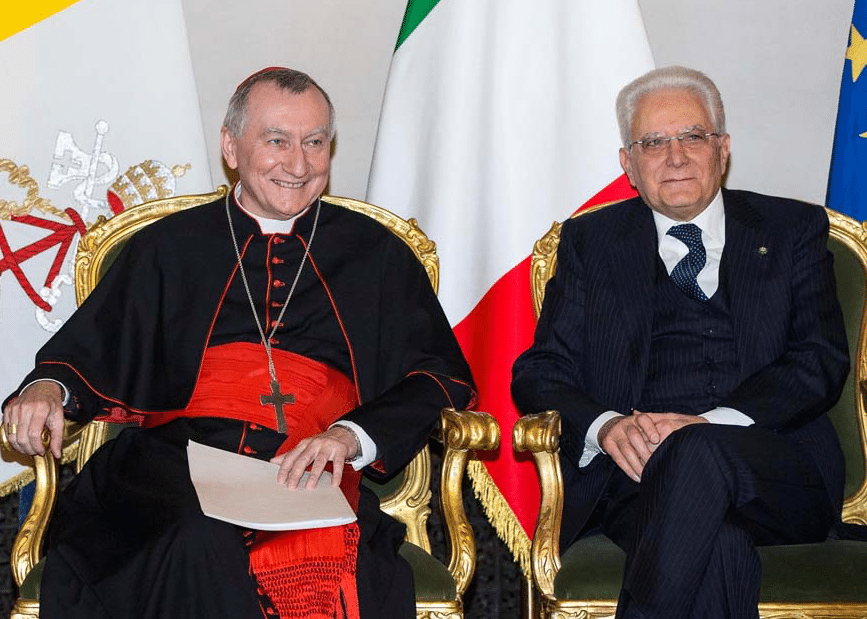

Mussolini è anche il firmatario dei Patti lateranensi con la Chiesa. Al primo punto del vostro programma politico ne chiedete l’abolizione. Ce ne può parlare?

Abbiamo sempre sostenuto che non dovessero essere inseriti nella Costituzione. La differenza tra democrazia e teocrazia passa per i Patti. L’Italia è una teocrazia di fatto. Gli italiani non si percepiscono autonomi sotto il profilo democratico a causa di questo accordo internazionale che dovrebbe essere stracciato. La deriva e l’ingerenza teocratica nella vita quotidiana e nella politica non è avvertita e di questo sono responsabili i media e certi politici, con i loro costanti riferimenti alla teocrazia confinante. Che si tratti di un altro Stato non viene percepito, che si tratti di uno Stato teocratico e di una monarchia assolutista non viene percepito. Basti pensare agli esponenti di sinistra che non si fanno scrupolo di prendere come riferimento Bergoglio: un peronista, ultra conservatore di destra e detentore del potere assoluto che gli è stato attribuito da una setta cattolica di soli uomini. E per costoro nemmeno conta che questo gesuita stia veicolando la teoria del popolo.

Vale a dire?

Basta ascoltare i suoi discorsi fino in fondo. Bergoglio vuole eliminare le “differenze”, cioè la lotta di classe, per sostituirla con l’alleanza tra le classi di matrice corporativista e fascista. È un messaggio che sta veicolando anche attraverso la sinistra italiana e nessuno approfondisce più di tanto.

Dalle Politiche 2018, Democrazia atea ha deciso di aderire alla coalizione di Potere al popolo, come mai?

Nel loro manifesto c’è una sostanziale assonanza con il nostro programma politico. Con una sola differenza. Mancava l’abolizione dei Patti lateranensi. Per entrare nella coalizione abbiamo posto questa come condizione. E loro l’hanno inserita. Siamo riusciti a far entrare nella campagna elettorale l’abolizione dei Patti di Mussolini con la Chiesa cattolica. Per quanto ci riguarda, la nostra battaglia politica è già vinta.

L’intervista di Federico Tulli a Carla Corsetti è stata publicata su Left del 26 gennaio 2018

Erano due amici (col gilet giallo) al bar

A vederli giuro facevano tenerezza. In piazza della Repubblica a Roma c’erano questi due signori, agghindati pronti per coprire una buca sulla Cristoforo Colombo, che si guardavano spaesati. Un popolo pronto a decapitare il potere che invece si è perso in mezzo al bosco mentre andava dalla nonna. La temibile manifestazione dei Gilet gialli italiani ha raccolto ben due persone, di cui uno ovviamente era l’organizzatore e comprensibilmente l’altro sarà il solito amico che dall’infanzia non ti lascia mai solo quando vuoi bighellonare a fare qualche spaccata. Due, di numero. Utili al massimo a sollevare un tombino se non fosse che al posto degli arnesi del mestiere avevano con loro dei volantini, tristemente lisci e che profumavano di nuovo, che saranno finiti nel cassetto dei ricordi, lì dove ognuno di noi ci ha messo il manifesto del primo concerto della band di rock quando si andava a scuola.

Le loro giustificazioni sono ancora più desolanti dell’immagine da deserto dei tartari che riescono a dare: dicono che in realtà sono stati boicottati (ma va?) addirittura da Luigi Di Maio, raccontano con soddisfazione che il Movimento 5 Stelle sia stato sfanculato dai gilet gialli quelli francesi, quelli originali (mentre evidentemente i loro rapporti sono strettissimi e proseguono alla grande) e lamentano le sigle sindacali di avere organizzato il proprio corteo (un gran corteo, finalmente) proprio sulla piazza che avrebbero dovuto riempire loro.

Dicono che avevano convocato i loro duemila aderenti circa per fare una prima manifestazione a Roma per confrontarci insieme ad altre cose che stiamo facendo (lo raccontano al giornalista Alessio Viscardi di Fanpage). Ma cosa chiedono i gilet gialli italiani:

Che l’Italia esca dall’Unione Europea.

Chiedono di ritornare alla sovranità monetaria.

Vogliono instaurare una sorta di sovranità diretta e partecipativa (giuro, letterale, detto così).

E poi ci ricordano di avere gli stessi nemici dei gilet gialli francesi.

Solo che, poveretti, non si sono accorti che li hanno votati, qui, quelli che vorrebbero mettere in pratica il loro programma. Ma non diteglielo. Lasciamoli lì. Diventeranno un’ulteriore attrazione per Roma. Come gli ultimi giapponesi.

Buon lunedì.

L’attesa infinita a Lesbo, Alcatraz dei migranti

Nei Paesi da cui arrivano, di come si sta, come si vive, ti dicono tutti la stessa cosa. Ti dicono solo: Problem. Very problem.

E però il problema è anche che sono Paesi come l’Afghanistan, il Pakistan. La Nigeria. E non importa quanta sia la violenza, quanta sia la povertà: i siriani hanno la priorità. Per tutti gli altri, è molto difficile avere asilo. Tutti gli altri non sono profughi: sono migranti. E quindi finiscono per incagliarsi qui. In quest’isola di boschi e spiagge di ciottoli che è Grecia, è Europa, i trafficanti non hanno mentito: ma è così vicina alla Turchia che il telefono è sempre in roaming. E comunque, Lesbo è Europa solo geograficamente. E non solo perché il campo di Moria è fisicamente reciso dal resto dell’isola, cintato da alte cancellate e filo spinato, ma perché a guardarlo, con il suo reticolo di tende piantate nel fango, un fango punteggiato di stracci e spazzatura, ti ricorda altro – l’hai già visto, sì, un luogo così: l’hai già visto in Siria, in Yemen. In Sudan. Nelle mille guerre del mondo.

Moria è uguale.

Ha spazio per 3mila profughi, ma al momento, i profughi qui sono oltre 8mila. Accampati anche fuori dal campo vero e proprio. Tra gli alberi di olivo. E quella spazzatura, in realtà, non è spazzatura: è legna da ardere. Dentro vecchi barili di benzina tranciati in due: e un’aria densa di diossina. All’alba, sono già tutti svegli, in fila nella foschia per un po’ di cibo. E li riconosci subito, uno a uno, perché sono identici al giorno prima, hanno la stessa felpa rossa, la stessa camicia: hanno dormito così. Vestiti.

E ti fissano senza…

Il reportage di Francesca Borri prosegue su Left in edicola dall’8 febbraio 2019

Un selfie nel cuore dell’Amazzonia

Dopo due ore di attesa al porto di Manaus, tutti con il nostro braccialetto verde, finalmente ci imbarchiamo sulla lancia Lady Elena, scortati dall’abbronzatissimo capitano Giosuè. Non siamo in molti, una quindicina: due donne scandinave dalla pelle rossiccia, piuttosto corpulente, due coppie di francesi di tipi taciturni, una famiglia con un bambino piccolo e capriccioso al seguito, e alcuni brasiliani molto distinti, tra i quali un signore paffuto e pallido dall’aria annoiata, in testa un panama, e una donna che sfoggia foulard di seta di una certa eleganza. Davanti a me, un’altra coppia di anziani, lui con la testa grossa e i capelli bianchi, l’entusiasmo a mille, che confabulano continuamente.

Dopo aver fatto rifornimento alla stazione galleggiante, una pausa in una rivendita di generi alimentari, che si trova tra i pescherecci ormeggiati, molto frequentata da marinai con i capelli unti e la pelle arsa, la lancia prende il largo, e poco dopo raggiunge la zona dove si incontrano i due fiumi, il Rio Negro e il Rio delle Amazzoni, blu scuro il primo e color marrone chiaro il secondo, torbido e fangoso. Prima l’accompagnatore, un uomo pingue e sudatissimo che indossa enormi pantaloni corti che superano il ginocchio, l’aria divertita da boy scout, al microfono ha cercato di spiegare sgolandosi i luoghi che avremmo visitato, ma i rumori prodotti dall’imbarcazione, quelli del motore e lo sciabordio delle onde, sovrastavano la sua voce.

Adesso siamo nel punto dove si incrociano i due fiumi, che in realtà non è proprio le sette meraviglie, insomma non è le cascate del Niagara, e neanche la baia vietnamita di Halong, o il fiordo di Geirangerfjord in Norvegia, il tipo continua a gridare al microfono e a dire che la differenza di colore è determinata da tre fattori, velocità, densità e temperatura. L’Encontro das Águas, l’effetto materico, cromatico, a dire il vero è molto suggestivo, magari però visto dall’alto in un volo aereo, oppure arrivando con una grande imbarcazione, di quelle che navigano sulla rotta Belem-Santarem-Manaus. Dalla nostra lancia si vede poco o niente, anche se molti iniziano a mettersi in posa e scattare fotografie, cercando di immortalare il momento magico. Mentre l’accompagnatore continua a parlare imperterrito e nessuno riesce a capire quello che dice, tiene in mano una bottiglia nera di una bibita che si chiama Vulcano, che sorseggia con parsimonia quando riprende fiato.

Il signore anziano impacciato con i capelli argentati e un invidiabile entusiasmo, sta…

Il reportage di Angelo Ferracuti prosegue su Left in edicola dall’8 febbraio 2019

La teologia clericofascista di Jair Bolsonaro

Ci si chiede come sia stato possibile che un Paese nel quale lo sterminio degli indigeni è stata la cifra della cristianizzazione, abbia potuto esprimere un presidente come Bolsonaro, che di quel genocidio incarna l’eredità trionfalistica. La vastità geografica, la diversità etnica, la disparità sociale, la forbice incolmabile tra classi agiate e classi povere, sono elementi che contribuiscono alla lettura di quanto accaduto con questa ignobile elezione, ma non sono esaustivi. Occorre individuare gli elementi unificatori sui quali si è dipanato il consenso trasversale per questo figuro. Oltre la lingua portoghese, ciò che accomuna i brasiliani, è un diffuso sentimento religioso che proprio in Brasile ha avuto sempre declinazioni singolari. La Teologia della liberazione, ad esempio, è nata in Brasile con un ex prete francescano, Leonardo Boff il quale aveva promosso un movimento di reazione allo sfruttamento dei poveri da parte delle oligarchie terriere che agivano indisturbate perché protette dai governi dittatoriali militari. La Teologia della liberazione conteneva anche un elemento destabilizzante per il potere clericale, ovvero la contestazione contro la verticalizzazione sacerdotale.

Quando la Teologia della liberazione si è diffusa anche in Argentina, ha trovato il contrasto dei gesuiti come Bergoglio, il quale ha elaborato, in prospettiva di contrasto, la Teologia del popolo. La neutralizzazione è avvenuta per assimilazione: la Teologia del popolo ha ricalcato la Teologia della liberazione e l’ha epurata dei riferimenti alla lotta di classe marxista, sostituendola con l’alleanza delle classi, ovvero con un corporativismo conformista che soffoca ogni potenziale rigurgito di ribellione.

La Teologia del popolo aveva introdotto la metodologia della “rivoluzione passiva” che consiste nell’…

L’articolo di Carla Corsetti prosegue su Left in edicola dall’8 febbraio 2019

Prossima destinazione: occupazione della Palestina

«Quattro bungalow con piscina in comune da affittare separatamente. Un luogo tranquillo a soli 15 minuti di macchina da Gerusalemme con una meravigliosa vista sul deserto della Giudea e sul Mar Morto. Un posto dove potersi godere la tranquillità». L’offerta di Shlomo è allettante così come il prezzo: 35 euro a notte. Dotata di ogni confort, è la perfetta combinazione dei servizi offerti dal famoso portale Airbnb: relax, convenienza, privacy, natura, ma nello stesso tempo vicinanza alle bellezze storiche di Gerusalemme. Tutto perfetto insomma, se non fosse per un “piccolo dettaglio”: l’alloggio si trova nella colonia di Kfar Adumim nei Territori occupati palestinesi e non in Israele come riporta la compagnia statunitense di alloggi e camere per turisti. Non solo: nel corso degli anni l’insediamento si è esteso ai danni dei pastori beduini che, perdendo i mezzi di sostentamento, sono stati costretti a dipendere dagli aiuti umanitari. Chissà, inoltre, se nel godersi la «tranquillità» dalla terrazza di Shlomo si riesca a vedere anche il vicino villaggio palestinese di Khan al-Ahmar che rischia di essere demolito in seguito ad una sentenza della Corte Suprema israeliana.

La presenza di una colonia nel catalogo del portale americano non è frutto di un errore di distrazione. Secondo un rapporto pubblicato dalla ong per i diritti umani Amnesty International (AI), infatti, Airbnb, Booking.com, Expedia e TripAdvisor «stanno speculando sui crimini di guerra israeliani favorendo l’espansione delle colonie in Cisgiordania che traggono profitto dallo sfruttamento a fini turistici di terre e risorse appartenenti ai palestinesi». «Negli ultimi anni – osserva AI nel suo studio dal titolo Destinazione occupazione – il governo israeliano ha investito molto nello sviluppo dell’industria turistica negli insediamenti definendo determinate destinazioni come luoghi di turismo così da giustificare la confisca di terre e abitazioni palestinesi e costruendo spesso intenzionalmente insediamenti nei pressi dei siti archeologici per porre enfasi sulle connessioni storiche del popolo ebraico con la regione». «Tutte e quattro le compagnie – continua l’organizzazione – stanno…