Sale ancora il bilancio provvisorio dell’attentato a Manhattan. Il sindaco di New York De Blasio riferisce che sono 8 le vittime e di 11 feriti. Il New York Times riporta che un veicolo, un pick-up noleggiato da Home Depot, si è schiantato contro un gruppo di ciclisti su una ciclabile lungo l’Hudson, per poi finire contro uno scuolabus della Stuyvesant High School nella zona meridionale di Manhattan. L’uomo alla guida è sceso armato di due pistole e ha aperto il fuoco. Poco dopo le 21, ora italiana, mentre era il primo pomeriggio per New York. Il sindaco di New York Bill De Blasio ha denunciato un «codardo atto di terrorismo» al World Trade Center.

Rita Katz, direttrice dell’organizzazione Site specializzata nel monitoraggio dell’attività jihadista del web, riferisce che nessun gruppo ha ancora rivendicato l’attentato di Manhattan, che ha visto un uomo a bordo di un veicolo noleggiato uccidere persone con il modus operandi suggerito dall’Isis . In questi casi si parla di cosiddetti “lupi solitari”, persone disturbate, che – come in questo caso – potrebbero aver cercato di emulare la strage dell’11 settembre 2001.

Attentato a Manhattan nella notte di Halloween

Università, si prepara la giornata per il riscatto. «Qui affossano il diritto allo studio»

Gli studenti universitari non ci stanno. La legge di stabilità non va bene. Troppe poche risorse per il diritto allo studio. Oggi si sono mobilitati con flash mob, presidi e manifestazioni in tutta Italia con striscioni appesi alle finestre della case dello studente o ai muri delle loro università. E lunedì 6 novembre si terrà a Torino l’assemblea nazionale per il riscatto dell’università pubblica. La mobilitazione di oggi è un segno del disagio crescente tra gli studenti universitari. Come dice Andrea Torti, portavoce di Link, «Bisogna coprire tutti gli idonei alle borse di studio». E invece negli ultimi giorni sono arrivate notizie allarmanti visto che nelle graduatorie regionali moltissimi si sono visti “declassare” nella categoria dell’idoneo non beneficiario. Si ripete cioè una storia ormai vecchia di anni: studenti che per il reddito della famiglia avrebbero diritto ad avere una borsa di studio e che invece non riescono ad ottenere quei fondi che gli possono garantire lo studio.

«I primissimi dati – si legge in un report di Link di qualche giorno fa – descrivono una situazione drammatica, in tutta Italia aumentano le richieste di posti alloggio e borse di studio, in Piemonte +24% richieste di posti alloggio con migliaia di esclusi, nel Lazio +24% idonei alle borse di studio». In Piemonte coloro che hanno diritto al posto letto aumentano «passano da 4052 dello scorso anno a 5.063 di quest’anno con un forte aumento degli esclusi che hanno raggiunto quota 1572. Nel Lazio la situazione non è migliore: gli idonei aumentano del 32 per cento e i vincitori di posti alloggio sono 1937 a fronte di 3082 idonei non beneficiari. Anche in Puglia i dati sono allarmanti, su un totale di 2987 richiedenti, i posti alloggio sono solo 1873, procurando a 1114 studenti e studentesse la mancanza di un’effettiva sistemazione». Se a questo aggiungiamo l’aumento degli affitti è chiaro che il problema del diritto allo studio per chi non ha risorse si fa sempre più difficile.

I 10 milioni previsti nella legge di bilancio sono insufficienti.

Ed è chiaro che se non viene aumentato il fondo di finanziamento ordinario (Ffo), se non si opera un piano generale di reclutamento die ricercatori e non si finanzia il diritto allo studio, la situazione italiana, già grave rispetto agli altri Paesi europei, peggiorerà sempre di più. «Le università sono sempre più chiuse – si legge nel comunicato di Link -, di anno in anno il numero di laureati diminuisce, i docenti calano e le aule non bastano. Il sistema universitario sembra reggersi solamente grazie agli oltre 20.000 ricercatori e assegnisti precari e le 1300 assunzioni previste in legge di Stabilità sono insufficienti, servirebbero 20.000 assunzioni per ripristinare il numero dei professori del 2010».

su Left di sabato 5 novembre un articolo sulla proposta di legge sul diritto allo studio.

Corvi neri: le armi spuntate della serie Tv antiterrorismo

Ramadan è terminato da tempo, ma le polemiche che scoppiano ogni anno sugli schermi televisivi arabi si sono trascinate ben oltre la fine del mese sacro dell’Islam, tradizionalmente periodo di grandi investimenti pubblicitari su programmi che devono tenere il pubblico incollato alla Tv per un prime time estesissimo, dal pasto di rottura del digiuno al tramonto (iftar) a quello poco prima dell’alba (suhur). La sfida a contendersi l’attenzione del pubblico arabo porta da sempre le reti satellitari – ormai centinaia – ad investire su prodotti innovativi, se non addirittura provocatori per le tematiche affrontate.

«Ramadan é come il Super Bowl per 30 giorni di fila», ha spiegato Mazen Hayek, direttore marketing di Mbc Group, una delle reti panarabe di maggior successo. Che quest’anno si é aggiudicata il piatto televisivo più discusso della dieta di Ramadan: si chiama Corvi neri (Gharabeeb Soud) ed é una serie a puntate (musalsal) che parla di Isis. Recensita addirittura dal New York Times prima ancora che sulla stampa araba – e prima che andasse in onda – la fiction é ambientata nella capitale dell’autoproclamatosi “Stato Islamico” (Daesh, nel suo acronimo arabo), Raqqa.

Nella scena iniziale vediamo un gruppo di poco più che bambini che chiedono ad un barbuto giovane appoggiato ad un albero, in una sperduta e squallida campagna di quello che dovrebbe essere il “califfato”: «Come é fatto il paradiso?». L’uomo si limita a sorridere. «E come facciamo ad andarci», osa ad un certo punto chiedere uno di loro. «In macchina?», «In barca?», gli fanno eco i compagni. L’uomo sorride sempre e, all’ennesima battuta di un bambino – “Lo so! Ci porteranno in aereo, perché il paradiso é su, nel cielo» -, mostra una cintura esplosiva: «é così che si va in paradiso».

Altre puntate vedono per protagoniste donne di tutti i tipi: un’ex danzatrice egiziana in cerca del figlio arruolatosi nelle file di Daesh; una rifugiata siriana che invece il figlio l’ha perso per freddo e stenti in un campo profughi; una donna saudita in fuga con i suoi due piccoli dopo aver ucciso il marito colpevole di averla tradita; persino due giovani ma non troppo avvenenti fanciulle alla ricerca quasi disperata di marito. Presto si renderanno tutte conto, a loro spese, che l’Isis offre solo miraggi, oltre che violenza inaudita: come quella con cui due giovani figli vengono strappati alle madre ed immessi in programmi di operazioni suicide dove sedicenti soldati di Daesh li sottopongono, fra le altre cose, ad abusi e torture sessuali.

In Corvi neri ci sono le faide fra vari “emiri” che si contendono il potere a Raqqa, e i loro intrighi sentimentali, ritratti come se fossimo dentro Game of Thrones. Ci sono giornalisti infiltrati nel califfato che cercano la verità – o la fama. E c’é il jihad al nikah (jihad del sesso) e la tratta delle schiave yazidi, argomenti che tanto hanno fatto discutere sulla stampa nostrana. In realtà c’é ben poco d’altro in questa specie di concentrato di stereotipi sulla vita al tempo del califfato. Secondo il portavoce di Mbc gli autori avrebbero lavorato per ben 18 mesi alla serie, spendendo un budget totale di 10 milioni di dollari – una cifra da capogiro per una fiction araba – ed intervistando persone sopravvissute alla violenza Isis e fuggite da Raqqa e Mosul.

Eppure nulla traspare di questa supposta ricerca, nulla di diverso rispetto alle banalità che leggiamo ogni giorno sulla stampa – Daesh é barbaro, violento, non guarda in faccia a nessuno, nemmeno a donne e bambini -. Corvi neri non aggiunge niente a tutto ciò, né prova a proporre una visione araba del terrorismo made in Isis. Nemmeno si spinge ad attaccare Daesh dal punto di vista ideologico e teologico, limitandosi ad una specie di timido e semplicistico ribadire che l’Islam “vero” é contro il terrorismo, e che i terroristi hanno travisato la religione sfruttandola per i propri fini materiali e di potere. Dopo venti puntate (stranamente Corvi neri si é conclusa prima dei tradizionali trenta episodi di Ramadan), ed un concentrato di stereotipi su terroristi, donne, sesso, violenza, c’è da chiedersi perché Mbc si sia imbarcata in un’operazione del genere, considerata la sua natura di rete di intrattenimento per famiglie, che sembra farsi autogol presentando un prodotto del genere durante il mese sacro.

La risposta va cercata nella geopolitica, non certo nell’audience. Nel marzo scorso, infatti, Ali Jaber, direttore del gruppo panarabo di stanza a Dubai ma di proprietà saudita, é volato a Washington, invitato dal segretario di stato americano Rex W. Tillerson. Il meeting d’eccellenza ospitava una coalizione globale di cervelli impegnati nella lotta al terrorismo: diplomatici, politici e personalità dei media come Jaber, notissimo in tutto il mondo arabo per il suo ruolo di giudice nel talent show Arabs got talent. In un discorso facilmente reperibile in rete, Tillerson ha sottolineato il ruolo chiave dei partner musulmani – Arabia Saudita ed Egitto in testa – nel combattere il messaggio di terrore di Daesh, anche mediaticamente. Poi ha invitato Jaber a spiegare in dettaglio come “ottenere la vittoria” su questo versante.

Poco dopo la Annenberg Foundation Trust at Sunnylands, che organizza esclusivi meeting, è volata in trasferta a Dubai per celebrare l’unione fra media panarabi di proprietà saudita e strategia mediatica anti-terrorismo spinta da Washington. Trump sembra agire in continuità con la linea Obama, che sponsorizzò la campagna “Think Again Turn Away”, partita in grande stile per controbilanciare la propaganda online di Daesh ma finita quasi subito nel dimenticatoio. Stavolta il Dipartimento di Stato ha pensato di includere un partner arabo nel progettare i media anti-Isis, provando così a sottrarsi ad accuse di unilateralismo e di riduzione di una questione complessa come il terrorismo ad una sfilza di stereotipi.

Ma Corvi neri fa esattamente questo, massacrando il pubblico arabo con un polpettone di banalità e violenza gratuita. Questa estate la nemica giurata dei sauditi, Al Jazeera, ha criticato la serie, chiedendosi come sia possibile pensare di attaccare Daesh mostrando donne musulmane in cerca di sesso. Ali Jaber ha immediatamente incolpato la rete di sostegno al terrorismo – la stessa accusa che l’Arabia Saudita ha mosso al Qatar, la scusa numero uno per giustificare l’isolamento in cui il paese é stato costretto dai “fratelli” del Golfo -. Mentre i media occidentali non fanno che sperticarsi in lodi per il coraggio di Mbc, e per la scaltrezza nell’affrontare il tema Isis in una fiction di Ramadan, che probabilmente però hanno visto soltanto in versione trailer di due minuti, l’unico materiale sottotitolato in inglese a fronte di venti puntate accessibili soltanto a chi parla l’arabo. Anche a livello mediatico, dunque, in un’apparentemente innocente fiction di Ramadan, l’alleanza Stati Uniti – Arabia Saudita sembra dare i suoi – pericolosi – frutti.

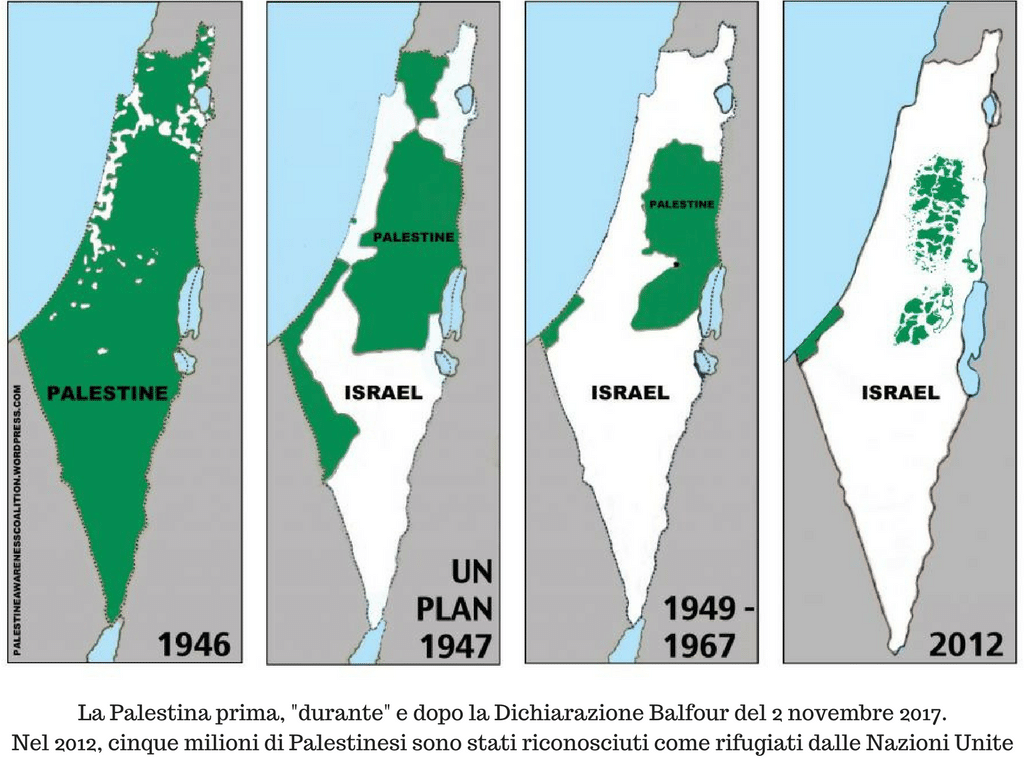

Le 16 righe che deviarono il corso della storia in Palestina. La Dichiarazione Balfour compie cento anni

A volerla raccontare in modo stringato, questa storia inizia con un batterio e finisce con la fondazione dello stato di Israele. In mezzo ci sono aspirazioni, progetti, congressi, accordi più o meno ufficiali, tanta politica, un po’ di chimica, due conflitti mondiali. E un foglio, scritto a macchina, e parafato con una firma non troppo leggibile. Una dichiarazione resa dall’allora ministro degli Esteri britannico, lord Arthur James Balfour, al pari titolo Lionel Walter Rothschild, uno dei rampolli della nota famiglia di banchieri. Il documento, che reca la data del 2 novembre 1917, consta di appena 16 righe. Per la precisione di 122 parole, che hanno cambiato per sempre la storia della Palestina e del Medio Oriente, incidendo in profondità su quella del mondo intero.

La Dichiarazione Balfour, di cui ricorre tra pochi giorni il centenario, è un esempio concreto di come la storia non si scriva solo con il sangue e con il ferro, ma anche, e a volte soprattutto, con l’inchiostro. Il breve testo che sanciva l’impegno ufficiale dell’His Majesty’s Government di Londra per la costituzione di un focolare nazionale ebraico (“a national home for the Jewish people”, in lingua originale) in Palestina è il risultato di un coacervo di fattori, cause e interessi, su cui gli storici continuano a interrogarsi e a dibattere ancora oggi. Se diversi resoconti contemporanei descrissero quello di lord Balfour come un gesto nobile e disinteressato, ispirato da un certo “romanticismo” biblico e dalla simpatia nei confronti di un popolo antico e spesso oppresso al quale si voleva offrire la possibilità di tornare nella propria patria ancestrale, gli studi successivi si sono preoccupati di indagare le ragioni ultime e concrete della decisione dell’Impero Britannico, maturata in un contesto storico estremamente complesso. Da una parte Londra era interessata da tempo alla Palestina, che era da secoli sotto l’influenza ottomana e che rappresentava un nodo strategico importante lungo le vie di comunicazione tra la Gran Bretagna e le zone più orientali dei suoi possedimenti. Dall’altro il governo di Carlo V era sceso in guerra nel 1914 contro gli Imperi centrali (Germania, Impero Austro-Ungarico e Impero Ottomano), al fianco dell’Impero Russo, della Francia e, a partire dal 1915, dell’Italia.

La Dichiarazione Balfour, di cui ricorre tra pochi giorni il centenario, è un esempio concreto di come la storia non si scriva solo con il sangue e con il ferro, ma anche, e a volte soprattutto, con l’inchiostro. Il breve testo che sanciva l’impegno ufficiale dell’His Majesty’s Government di Londra per la costituzione di un focolare nazionale ebraico (“a national home for the Jewish people”, in lingua originale) in Palestina è il risultato di un coacervo di fattori, cause e interessi, su cui gli storici continuano a interrogarsi e a dibattere ancora oggi. Se diversi resoconti contemporanei descrissero quello di lord Balfour come un gesto nobile e disinteressato, ispirato da un certo “romanticismo” biblico e dalla simpatia nei confronti di un popolo antico e spesso oppresso al quale si voleva offrire la possibilità di tornare nella propria patria ancestrale, gli studi successivi si sono preoccupati di indagare le ragioni ultime e concrete della decisione dell’Impero Britannico, maturata in un contesto storico estremamente complesso. Da una parte Londra era interessata da tempo alla Palestina, che era da secoli sotto l’influenza ottomana e che rappresentava un nodo strategico importante lungo le vie di comunicazione tra la Gran Bretagna e le zone più orientali dei suoi possedimenti. Dall’altro il governo di Carlo V era sceso in guerra nel 1914 contro gli Imperi centrali (Germania, Impero Austro-Ungarico e Impero Ottomano), al fianco dell’Impero Russo, della Francia e, a partire dal 1915, dell’Italia.

Per comprendere le dinamiche che portarono alla Dichiarazione Balfour bisogna però tornare indietro di 17 anni rispetto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando, nell’agosto del 1897, a Basilea, si era tenuto lo storico congresso che aveva segnato la nascita del sionismo politico di Theodor Herzl. Il giornalista, scrittore, avvocato e politico ungherese naturalizzato austriaco ebbe molti contatti con il governo britannico per la fondazione di uno Stato che potesse raccogliere gli ebrei sparsi in giro per il mondo. Scartata l’ipotesi di Cipro, considerata da Londra una base strategica irrinunciabile al centro del Mediterraneo, si ragionò su El Arish, sulla costa mediterranea della Penisola del Sinai, e sull’Argentina, dove era presente un’ampia comunità ebraica. Alla fine a spuntarla fu il cosiddetto Uganda Scheme, che prevedeva l’assegnazione di un’area di circa 15mila chilometri quadrati, localizzati però a causa di un’incomprensione non nel territorio di Kampala, ma in Kenya. Con l’appoggio di Londra lo Stato d’Israele avrebbe dunque visto la luce in una zona situata nei pressi della Rift Valley, a Nord Ovest di Nairobi. La prematura morte di Herzl, scomparso nel 1904 a soli 44 anni, modificò però le carte in tavola. Nel corso del settimo congresso, l’anno successivo, il movimento sionista decise infatti di concentrare la propria attenzione sulla Palestina.

Intanto, nel 1903, dalla Bielorussia era arrivato in Gran Bretagna Chaim Weizmann, futuro primo presidente dello Stato d’Israele (a lui Einstein scriverà: “Deve essere difficile essere l’eletto del popolo eletto”). Trasferitosi dopo aver ricevuto l’incarico come lettore di chimica all’università di Manchester, lo scienziato aveva già da tempo iniziato a interessarsi di politica, saltando, a causa di una coincidenza persa, il congresso sionista a Basilea, ma partecipando a tutte le successive riunioni. È con l’entrata in scena di Weizmann che la storia dello stato di Israele si fonde indissolubilmente con la chimica e la politica scende a patti con i processi di fermentazione. La sua conoscenza delle proprietà della materia fu un reagente fondamentale in un processo all’origine della quale stava un amalgama indissolubile di interessi politici, ragioni storiche, esigenze belliche e necessità economiche.

Uno dei suoi primi incontri con le alte cariche del His Majesy’s Government avvenne nel 1906. In quell’occasione fu proprio lord Balfour, che a quel tempo rivestiva la carica di primo ministro, a domandare allo scienziato, la cui influenza negli ambienti sionisti era in rapida crescita, per quel motivo gli ebrei avessero rifiutato l’Uganda Scheme. Weizmann rispose spiegando che qualsiasi deviazione dalla Palestina sarebbe stata una forma di idolatria. E chiedendo a sua volta: “Lord Balfour, se io le proponessi di lasciare Londra per Parigi cosa mi risponderebbe?”. “Ma noi abbiamo già Londra!”, replicò il capo del governo. “È vero”, ribatté a sua volta il chimico, “però noi avevamo Gerusalemme quando Londra era una palude”. Il contributo di Weizmann alla causa sionista divenne fondamentale nel 1916, quando fu nominato direttore dei laboratori dell’Ammiragliato britannico e iniziò a condurre esperimenti sulla fermentazione aceton-butilica sotto la guida di James Dewar e Fredrick Abel, chimici di grande esperienza che avevano sintetizzato la cordite, una sostanza esplosiva fondamentale per l’industria bellica. Molto meno costosa della polvere da sparo, per essere prodotta la cordite richiedeva tuttavia grandi quantità di legname, impossibili da reperire in un momento in cui infuriava la più devastante guerra che il mondo avesse mai conosciuto. Le insistenti richieste di cordite avanzate dal sottosegretario alla Royal Navy, un ancora giovane Winston Churchill, poterono essere soddisfatte solo grazie a una brillante intuizione di Weizmann, che utilizzò il batterio Clostridium acetobutylicum per far fermentare gli zuccheri dell’amido del mais e ottenere esplosivo a bassissimo costo.

Dopo un simile successo lo scienziato ebbe gioco facile a sfruttare l’influenza che si era conquistato all’interno del governo britannico per sostenere la causa del suo popolo. Tuttavia la Dichiarazione Balfour non può essere considerata come un suo personale successo, giacché alla sua stesura contribuirono molteplici circostanze pratiche e storiche. Nello stesso anno in cui Weizmann assumeva la direzione dei laboratori dell’Ammiragliato Londra e Parigi avevano firmato l’accordo segreto Sykes-Picot (dal nome dei diplomatici che lo negoziarono), in base al quale avevano definito le rispettive zone di influenza in Medio Oriente, arrivando a un compromesso su un’amministrazione internazionale per la Palestina, il controllo della quale era da entrambe considerato strategico. In questo contesto l’appoggio inglese alle aspirazioni sioniste fu determinato dalla volontà di garantirsi una presenza preponderante in Palestina e di marginalizzare i francesi; dal tentativo di spingere la comunità sionista russa a una mobilitazione per evitare che il loro Paese si ritirasse dalla guerra; dalla ricerca di un sostegno da parte della comunità ebraica statunitense finalizzato a ottenere un intervento più incisivo di Washington nel conflitto; dall’idea, del tutto errata, che i sionisti avessero una notevole influenza negli “ambienti importanti” e parlassero in nome dell’intera diaspora ebraica. E infine, fattore estremamente rilevante, dalla necessità, non solo di Londra ma di tutti gli Alleati, di anticipare il tentativo portato avanti dal governo tedesco di attirare le simpatie del movimento fondato da Herzl, in modo da garantirsi un appoggio per la prosecuzione dello sforzo bellico. Non a caso la dichiarazione che nel 1917 l’allora ministro degli Esteri lord Balfour rese a Lionel Walter Rothscild fu supportata da una decisione sia orale che scritta da parte americana, francese, italiana e del Vaticano.

La discussione per arrivare al testo finale della dichiarazione fu abbastanza complicata. I sionisti chiedevano che si utilizzasse l’espressione “ricostruzione del focolare nazionale ebraico”, in luogo di “creazione di un focolare nazionale ebraico”. Su questo punto, però, gli inglesi furono irremovibili. Si arrivò così alla stesura attuale, che fu successivamente incorporata nel Mandato britannico sulla Palestina, approvato dal Consiglio della Società delle Nazioni il 24 luglio del 1922. Da quel momento trascorreranno altri 25 anni prima di arrivare alla risoluzione 181 delle Nazioni Unite (di cui il prossimo 29 novembre ricorrono i 70 anni), che è stata determinante per la fondazione di uno Stato ebraico in Palestina.

Manus, la Guantanamo australiana, chiude. Ma l’odissea dei rifugiati continua

Sua moglie è lontana e lui è chiuso in uno stato-prigione in miniatura. Intorno alle sbarre e le reti del campo migranti dove è rinchiuso, si chiede: «non ho mai tenuto mia figlia tra le braccia, quando lo farò?». La figlia di Mohamed Farahi è nata una settimana fa e lui ha paura che non la vedrà mai, prigioniero da quattro anni tra il Pacifico e l’inferno, sull’isola di Nauru, in Papua Nuova Guinea.

Arash è un ingegnere digitale iraniano, è scappato nel 2013 perché perseguitato dal regime di Tehran. Nello stesso campo di Mohamed, dopo anni di detenzione, ha incontrato e sposato una rifugiata somala della quale si era innamorato sull’atollo della disperazione. I cinquanta ospiti al loro matrimonio avevano sorriso almeno un giorno, tra le condizioni disperate di sempre. Adesso la moglie di Arash è stata trasferita sulla terraferma a Brisbane, ma lui non le stringerà le mani mentre lei versa in condizioni gravissime. Suo figlio nascerà, e – anche lui, come Mohamed- , potrebbe non vederlo mai.

Questi sono gli ultimi racconti dei rifugiati in arrivo da quel pezzo di terra alla deriva che è Nauru, lontana dalla terraferma australiana 300 chilometri ed ancora più lontana dal rispetto dei diritti umani. Arash e Mohamed sono alcuni di tutti quei migranti, figli dell’esodo, che hanno tentato di raggiungere l’Australia senza riuscirci, lungo una rotta sconosciuta ai più.

Le isole Nauru e Manus sono note come le “Guantanamo australiane”, sono il volto feroce che Sydney non sa più nascondere. Sulle isole finiscono i rifugiati sopravvissuti alle onde e alla guardia costiera; 1200 persone, invece, sono morte in acqua dal 2007 al 2014, su imbarcazioni di fortuna, senza che nessuno fornisse loro aiuto.

«L’esperimento australiano è inumano», ha detto Eleine Person, Human Right Watch. L’Onu ha parlato di “condizioni orride” nei campi-prigione che l’Australia ha costruito a suon di milioni per fermare il flusso dei migranti. Un’enciclopedia dell’orrore di queste isole è chiusa nei “Nauru files”, lunghi 8mila pagine: i fogli di denuncia sono gravidi di violazioni e crudeltà, ma soprattutto di abusi sui minori. Sui 2116 casi di stupro, abusi sessuali e mentali, percosse, umiliazioni, torture, 1086 riguardano bambini. Ai rifugiati è accaduto non in Siria, non in Iraq, non dal Medio Oriente da cui scappavano, ma in un territorio che batte bandiera della democrazia australiana.

Sull’isola di Nauru il tasso dei suicidi è altissimo, come quello dell’autolesionismo. Come quello degli abusi su minori. L’ultimo suicidio è stato registrato il 2 ottobre scorso. Nel 2016 c’è chi ha scelto il fuoco per togliersi la vita. Si chiamava Omid Masoumau, era un migrante iraniano. Lungo la rotta del sud, aveva rischiato tutto per il futuro, ma non ha resistito ai giorni della disperazione quotidiana sull’isola. Sono sempre più le voci che adesso, in coro, si levano per chiedere la chiusura dei campi della vergogna e il trasferimento dei profughi.

I primi rifugiati, dopo quattro anni, questa settimana lasciano l’isola. Si lasceranno alle spalle i 21 chilometri quadrati dell’atollo, ma una delle condizioni per farlo è essere o partire “single”, per essere trasferiti da soli negli Stati Uniti. “Just single man” è la condizione per essere ridistribuiti e reinseriti in strutture in Georgia, Texas, Oregon, Colorado. Cioè chiedono, dice Arash, di scegliere tra la libertà e la famiglia.

Se i primi migranti riescono ad abbandonare l’isola-prigione, è per un accordo stretto dall’amministrazione Obama, che accettò di accogliere 1250 migranti ad una condizione: che i profughi in cerca di futuro arrivassero da Afghanistan, Sri Lanka e Iran. In cambio l’Australia avrebbe accolto gli uomini fuggiti dal “triangolo del nord”, che ha le sue sponde in Honduras, Guatemala, El Salvador. Il team di Trump, dopo accelerazioni, trattative e rinvii, nel 2017 ha deciso di onorare l’accordo di anni fa.

Manus è un’isola di soli single man ed il 31 ottobre chiude. Alcuni dei suoi abitanti partiranno, in totale saranno 54 gli uomini che ricominceranno una vita nuova nel paese di Trump dopo anni trascorsi sull’isola. Dove finiranno il resto dei seicento rifugiati che vivono nel campo non è chiaro, l’Australia non ha ritenuto opportuno specificarlo. Forse verranno trasferiti su altri atolli, cambieranno solo topografia dell’inferno, o forse saranno costretti a tornare indietro, in quei paesi dalle cui coste erano salpati anni prima. Intanto le proteste aumentano, i migranti si rifiutano di abbandonare un posto dove ad alcuni manca perfino elettricità, cibo, acqua, un’isola che doveva essere la soglia d’ingresso nel mondo nuovo, invece è diventata l’oblò da cui osservarlo da lontano, come da dietro un vetro, dove devono ricordare ogni giorno che il futuro è terra incognita.

Lo chiamano “il tramonto del maschio” e invece è solo giornalismo paraculo

Annalisa Chirico, sedicente intellettuale di quel mondo di mezzo che sta tra la destra travestita da intellettuali e centrosinistra che vuole fare la destra, ha imperversato nelle ultime settimane in televisione per disquisire a lungo delle cento sfumature di grigio della parola “stupro” e per ricordarci che Asia Argento è colpevole di essere stata vittima: ovviamente anche lei, tutta presa dal posizionarsi lì dove c’è più luce, ci ha detto che i Weinstein vari sono solo naturali maschioni schiavi delle donne che accendono cupidigia. Una cosa ributtante ma che funziona moltissimo, qui in Italia: se non hai nulla di intelligente da dire su un fatto puoi sempre fare il bastian contrario per ritagliarti il tuo posto fisso nei dibattiti televisivi, del resto.

Ieri il colpo di genio: un lungo articolo sulle colonne de Il Foglio (vangelo di questa epoca renziana in cui essere stronzi è diventato così fascinosamente “smart”) in cui ci spiega che il maschio come piace a loro (quello bullo al limite del cavernicolo) sta scomparendo per colpa delle donne. Giuro. Con perle così:

“Al giorno d’oggi la virilità è chiamata sul banco degli imputati, il maschio animalesco è messo alla gogna, la donna è l’eterna vittima incolpevole. Eppure l’uomo contemporaneo non è un Adone allupato ma ha il volto efebico di un modello Gucci. È l’amara verità che nessuno vuole raccontare.”

“I metrosexual sbucano da ogni dove, volti l’angolo e t’imbatti in uno di loro. Dall’estetista attendono il turno insieme a te che li osservi fantasticando maliziosamente su quale trattamento avranno prenotato. […] Il metrosexual è il compagno di viaggio perfetto: in spiaggia tira fuori dallo zaino, come dalla borsa di Mary Poppins, un numero imprecisato di flaconi e tubetti: “Stendi questa crema sulle palpebre, quella è per le spalle, non dimenticare l’olio sui capelli, per décolleté usa lo stick”. Lui non è gay, è metrosexual. È la tua amica con pisello e fidanzate annesse. In attesa del coming out.”

“Se al ristorante giapponese, davanti a una portata di sashimi, lui ti confida che va pazzo per i fagioli di soia, alzati e scappa. […] Si chiama epidemia da basso testosterone, è la piaga dell’uomo contemporaneo. Nel corpo di lui gli ormoni maschili diminuiscono, quelli femminili aumentano. Singolare contrappasso.”

“Le mani sotto la gonna rispondono a un insopprimibile istinto naturale, a un codice ancestrale, a una pulsione senza tempo perché fuori del tempo. Valgono come carnale rassicurazione: tu sei maschio, io sono femmina. Ma tra noi due, al giorno d’oggi, la gonna chi la indossa?”

La colpa? Ovviamente delle donne:

“Volitive e indipendenti, indaffarate nel nostro personale percorso di autorealizzazione, abbiamo schiacciato il maschio in un angolo, bollando come ‘sessista’ ogni timida espressione di mascolinità, abbiamo alimentato in lui un insopprimibile senso di colpa in quanto compagno difettoso, padre inadeguato, femminicida vero o potenziale.”

Il Paese dei Luoghi Comuni è una cittadina folta di popolazione. Peccato che non vogliano la secessione, loro.

Buon martedì.

Come riscrivere il Dna umano per correggere eventuali errori? Copiando i batteri

Siamo passati dal macete al bisturi. Ne è convinto David Liu, biologo del Massachusetts institute of technology (Mit), che ha così commentato i due articoli, pubblicati sulle riviste scientifiche più note al mondo, l’inglese Nature e l’americana Science, con cui i suoi colleghi del Broad Institute lì a Boston hanno descritto l’ultima evoluzione del “gene editing”, la possibilità recentemente acquisita di correggere il Dna mediante la tecnica chiamata Crispr/Cas 9.

Si tratta di un ulteriore, importante passo avanti nella capacità dei biologi di “riscrivere” il Dna in maniera semplice, precisa e poco costosa. Prima di verificare in cosa consiste il bisturi – o, meglio, la matita rossa – realizzato al Mit da due gruppi diversi di ricercatori, conviene ricordare cos’è e come funziona il macete: ovvero il metodo Crispr (Clustered regularly interspaced palindromic repeats).

Come Left ha già avuto modo di richiamare alla memoria, quello Crispr non è un metodo inventato dall’uomo, ma messo a punto, per selezione naturale, dagli organismi viventi più piccoli, i batteri, centinaia di milioni e forse miliardi di anni fa per respingere il tentativo di virus o comunque di materiale genetico “alieno” di entrare nel Dna batterico, di farsi ospitare e di riprodursi in maniera del tutto gratuita. L’inserzione nel Dna di un organismo vivente fa la fortune dell’ospite parassita, ma spesso è pericolosa per l’ospitante suo malgrado. Ecco perché la selezione naturale ha consentito l’evoluzione nel Dna dei batteri di sequenze di basi che si ripetono – le Crispr -, cui sono associati dei geni, i cas (Crispr associated), che codificano per enzimi capaci di tagliare il Dna nei punti giusti, eliminare le sequenze indesiderate e sostituirle con quelle volute.

Nella Crispr/Cas 9 è intervenuta, nel 2012, anche la mano dell’uomo. O meglio, di una donna, la microbiologa francese Emmanuelle Charpentier, e poi di molti suoi colleghi, tra cui un’altra donna Jennifer DouDna, della University of California di Berkeley, e di Feng Zhang, del Massachusetts Institute of Technology di Boston. Con gli opportuni accorgimenti individuati da questi e altri genetisti, il sistema “inventato” dai batteri, si trasforma in un “taglia e cuci universale”: una forbice e un ago in grado di lavorare bene in ogni ambiente cellulare, compreso quello delle cellule eucariote per espellere con grande precisione ed efficacia i tratti di Dna deteriorati, malati o comunque indesiderati, e sostituirli con tratti integri, sani o comunque desiderati. In breve: la nuova tecnologia elimina i geni “cattivi” e inserisce quelli “buoni” con precisione e rapidità assoluta. In più è facile da usare ed è poco costosa. Quale biotecnologo avrebbe osato sperare di più? E, infatti, la scoperta – o, se volete, l’invenzione – viene eletta a “notizia scientifica dell’anno 2015 dalla rivista Science.

E tuttavia, alla luce delle ultime notizie provenienti da Boston, la Crispr/Cas9 ci appare più come un machete che come un bisturi. Perché, come fanno gli esploratori in una giungla, si apre la strada non tagliando le liane con precisione assoluta ma in maniera un po’ grossolana. Il “taglia e cuci” del Crispr/Cas9 è molto preciso, ma non precisissimo.

I due gruppi di ricercatori di Boston, tra cui Feng Zhang, ora hanno messo a punto due sistemi che hanno la precisione del bisturi. Vediamo come e perché.

Il Dna è una lunga catena formata da migliaia,centinaia di migliaia e, nel caso dell’uomo, da tre miliardi di basi. I biochimici le chiamano basi nucleotidiche. Le basi sono solo quattro, che hanno per simboli altrettante lettere dell’alfabeto: A e T, G e C. In realtà, come hanno scoperto negli anni ’50 James Watson e Francis Crick, il Dna è in formato da una”doppia elica”: due catene complementari avvinghiate tra di loro. A creare i vincoli sono sempre legami chimici relativamente deboli solo e unicamente tra le basi A e T e le basi G e C.

La sequenza di basi lungo il Dna non è casuale, ma definisce le funzioni cui un certo tratto della “molecola della vita” assolve. Per esempio un certo tratto funge da gene: ovvero contiene le informazioni necessarie a produrre proteine. Ebbene, talvolta basta che una sola tra migliaia o decine di migliaia di basi non sia quella giusta – basta, dicono i genetisti, una singola mutazione – e il gene non funziona o funziona male. Nell’uomo si conoscono singole mutazioni in un singolo gene che possono produrre una malattia, anche grave. È il caso, per esempio, dell’anemia falciforme. O di altre migliaia di malattie definite monogeniche.

Ecco perché la capacità di correggere gli errori sul Dna assume un valore enorme non solo da un punto di vista scientifico, ma anche medico. Potremmo, in un tempo più o meno lungo, “riscrivere” il Dna senza errori e guarire da queste malattie. La posta in gioco è, dunque, altissima.

Lo scorso anno David Liu e il suo gruppo di lavoro al Mit di Boston hanno trovato il sistema di abbandonare il macete e di sostituire con precisione, appunto, chirurgica, un errore puntuale: una singola base. Il metodo, tuttavia, riusciva a sostituire solo la base C (citosina) nella base T (timina) e la base G (guanina) in A (adenina). Insomma, il bisturi funzionava sì, ma solo in poche circostanze. Ebbene, nell’articolo pubblicato lo sorso 25 ottobre su Nature, lo stesso Liu e un gruppo di suoi colleghi che lavorano con lui al Broad Institute, dimostrano di essere riusciti a “istruire” il sistema – attraverso una fase complicata di passaggi, con la messa a punto di un enzima ingegnerizzato che non esiste in natura – in modo tale da riuscire a realizzare anche le correzioni inverse: da T in C e da A in G. In questo modo è possibile correggere tutti gli errori possibili sul Dna, senza ricorrere al macete.

Per utilizzare un’altra metafora, la tecnica di Liu e colleghi lavora ora come una brava maestra. Individua gli errori di scrittura, li segna con la matita rossa e li corregge. Naturalmente, anche le maestre possono commettere errori. Ebbene, il nuovo metodo di Liu ha mostrato un’efficacia del 50% nelle correzioni di singole basi nel Dna di cellule di rene e di cellule del cancro alle ossa di embrioni umani. Non sembrano esserci effetti collaterali. La vecchia (si fa per dire) Crispr/Cas9 in analoghe correzioni ha un’efficacia del 5%. La precisione, dunque, è aumentata di dieci volte. Cosicché ha ragione Liu: forse sarà possibile abbandonare il macete nella terapia genica.

In un articolo pubblicato lo stesso giorno, il 25 ottobre scorso, Feng Zhang, con un altro gruppo del medesimo Broad Institute, hanno mostrato di poter effettuare correzioni puntuali di basi anche sull’Rna, ovvero sulle molecole che trasportano l’informazione genetica de Dna dal nucleo delle cellule ai Mitocondri, i luoghi di produzione delle proteine. In realtà di Rna ce ne sono di diversi tipi e tutti assolvono a funzioni molto importanti. Poter correggere gli errori che trasportano può essere, dunque, altrettanto importante che correggerli sul Dna. E se l’enzima con cui lavorano i colleghi per correggere il Dna è il Cas9, quello su cui lavora Zhang è il Cas13. Ma il metodo è del tutto analogo.

Il “base editing”, la correzione puntuale delle singole basi, si aggiunge, dunque, al “gene editing”, il taglia cuci di intere sequenze. Si aggiunge, perché l’ormai classico Crispr/Cas9 continuerà a essere utile. E si aggiunge anche perché ripropone i medesimi problemi di natura bioetica. Queste tecnologie vanno certamente utilizzate, perché hanno potenzialità davvero enormi. Di più: saranno presto applicabili, anche sull’uomo, da molti laboratori in ogni parte del mondo, proprio perché facili e poco costose. Sappiamo dunque il “chi” e il “quando” entreranno nella nostra vita. A maggior ragione, dunque, occorre avviare al più presto un pubblico e democratico dibattito per individuare il “come”.

Un giornalista ucciso ogni quattro giorni, l’Unesco lancia l’allarme

In dieci anni, ottocento morti ammazzati. Cioè uno ogni quattro giorni. Cifre che ricorda sempre il 2 novembre, giornata internazionale Unesco, per mettere fine all’impunità dei crimini contro i giornalisti. Per tutti i reporter che hanno smesso di vivere per il lavoro che avevano deciso di compiere.

La mano di chi ha posto fine alla loro vite non è stata fermata in nove casi su dieci. Peggio: le indagini non procedono e l’oblio avanza. Degli 805 giornalisti uccisi nel mondo dal 1992, 695 sono morti senza che i loro aguzzini venissero mai indagati o arrestati. Non solo perché la loro voce venga ascoltata, ma anche perché su di loro non cali silenzio, con l’arma più potente, quella dell’impunità, l’Unesco ha deciso di lanciare questa campagna.

Secondo il Committee to Protect Journalist, l’CPJ, nel 2017 sono morti 48 giornalisti, 93 nel 2016. Si muore non solo in zone e tempo di guerra – Iraq, Afghanistan, Messico – , ma anche in Paesi e stagioni di pace: è accaduto a Malta solo qualche settimana fa, alla giornalista Daphne Caruana Galizia, che aveva accuratamente analizzato i Maltafiles per inchiodare le autorità dell’isola alle loro responsabilità. È accaduto nel 2015 a Parigi, nella redazione di Charlie Hebdo.

Per far proseguire le indagini o per farle iniziare, – affinché non sia accaduto tutto invano mentre cercavano di documentare tragedie, violazioni dei diritti umani, crimini -, l’International day to end impunity for crimes committed against journalist è nato anche per commemorare ogni novembre la vicenda più sanguinosa della storia del giornalismo, quella che per l’CPJ è diventata “l’evento più mortale” della storia dei reporter, ovvero il massacro di Maguindanao. Nella città di Ampatuan, la mattina del 23 novembre 2009, 34 giornalisti vennero uccisi nelle Filippine, «il posto più pericoloso del mondo dove esercitare la professione di reporter, secondo solo all’Iraq».

In Italia, ricordiamo il lavoro di Ossigeno per l’informazione, fondato dal giornalista Alberto Spampinato. Il portale raccoglie tutti i casi di minacce nei confronti di giornalisti, dagli sconosciuti collaboratori nei territori agli inviati dei grandi giornali. Dal 2006 al 30 settembre 2017 sono 3406 i giornalisti minacciati in Italia.

Il terremoto che non finisce mai. A un anno dal sisma le macerie sono ancora lì

“Questa é anche l’occasione per confermare con tutte le difficoltà, le strozzature buracratiche, i ritardi, l’impegno del governo non solo per l’emergenza, ma per essere a fianco delle popolazioni colpite da queste sequenze sismiche dai borghi colpiti dai beni culturali distrutti dei cittadini che devono restare in questi luoghi perche senza la loro presenza sarà molto difficile restituire la vita. Il governo é impegnato nell’attività di ricostruzione e in quella di prevenzione”. Le parole del premier Gentiloni agli Stati generali del paesaggio, a Roma, hanno chiamato l’applauso del pubblico, ad un anno dal terremoto che ha provocato la morte di tante persone e ha distrutto tanti centri, piccoli e grandi, tra il Lazio, le Marche e l’Umbria. “Attività di ricostruzione” che quindi, per Paolo Gentiloni, procede, spedita. Eppure le voci che provengono da quei territori raccontano altro. Descrivono situazioni differenti. Parlano di centri nei quali la fase della ricostruzione non può prendere avvio perchè strade e piazze sono ancore invase da macerie. Ad un anno di distanza.

La Regione Marche, solo per citare alcuni dei dati snocciolati da Castelli, con l’area del cratere più vasta, ha stimato un totale 1,1 milioni di tonnellate di macerie.

“Su 87 Comuni colpiti sono ancora 52 quelli del cratere che continuano ad avere macerie sul proprio territorio. Solo nella città di Ascoli, a un anno dal terremoto, non meno di tremila persone, su una popolazione complessiva di cinquantamila, stanno ancora aspettando di capire se la propria abitazione sia utilizzabile o meno”, ha spiegato Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno intervenendo al convegno organizzato dall’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici su “Il terremoto fra codice appalti, anticorruzione e ricostruzione. Il punto ad un anno dal sisma del 30 ottobre”. Certo c’é San Severino Marche, liberato. Il primo comune marchigiano ad essere stato completamente liberato dalle 21.961,18 tonnellate di macerie che la ingombravano. “San Severino è stato un comune modello per la gestione delle macerie: uno dei pochi ad aver redatto il Piano macerie e il cronoprogramma richiesti dalla Regione e ad aver perfettamente rispettato i tempi”, dice l’assessore Angelo Sciapichetti. Una bella notizia se non fosse che rimane la sola. Altrove c’é ancora molto da fare. Il governatore marchigiano Ceriscioli rivendica che quasi il 95% delle macerie pubbliche sono state portate via. Vero! Ma quelle private sono ancora lì, nella quasi totalità. Anche se in misura variabile. A Norcia, Preci e Cascia ne sono state rimosse quasi il 18%. A Gualdo di Castesantangelo sul Nera é tutto fermo. A Campotosto oltre alla totalità di quelle causate dall’ultimo sisma, ci sono ancora quelle provocate dal terremoto del 2009. L’attenuante che bisogna rispettare una normativa complessa e stringente, ormai non è più giustificazione. Quelle macerie continuano ad impedire la ricostruzione, ma anche la ripresa economica come ribadiscono Confindustria e Ance Marche. Quelle macerie continuano ad ingombrare edifici privati e tante chiese, molti monumenti. Queste ultime operazioni non possono che richiedere un’attenzione diversa rispetto a quella richiesta per la rimozione delle macerie causate dal crollo delle abitazioni. E’ naturale che sia così. Ma il nuovo inverno che in molti di quei luoghi é già arrivato, non promette nulla di buono. In quale condizioni di conservazione possono trovarsi gli intonaci affrescati, le parti lignee delle coperture ma amche le pietre crollate?

Dagli inizi di questa vicenda é cambiato il Commissario per la ricostruzione. Al posto di Vasco Errani, Paola De Micheli. A capo del Governo, Gentiloni ha sostituito Renzi. In molti paesi sono venuti in visita tanti rappresentanti politici. Le istituzioni sono andate a promettere vicinanza ed aiuti. A rassicurare. A chiedere ancora pazienza.

Quelle macerie smentiscono ogni cosa. Smascherano incapacità grossolane di chi continua a promettere. “Il terremoto è come una prova da sforzo, sollecita in maniera rilevante tutti i gangli dello Stato e fa affiorare tutto ciò che non funziona. In questa occasione, purtroppo, è emerso uno Stato incapace di restituire il vantaggio pubblico che la gente si aspetta in questi momenti”, ha detto il sindaco di Ascoli Piceno, Castelli.

Ecco qual’è il problema. Ecco perché le parole di Gentiloni sono solo una vuota commemorazione. In questa situzione come stupirsi che si continui a parlare di emergenza e non di ricostruzione?

Il Paese feroce

Piazza Cairoli, Roma. Cinque ragazzi passeggiano, sono le tre di notte, e incrociano due cittadini stranieri (un cittadino del Bangladesh e un egiziano). Li accerchiano, cominciano a insultarli e poi cominciano a pestarli. Uno dei ragazzi continua a infierire sulle vittime con calci in faccia mentre sono a terra: a differenza degli altri (che si sono beccati un’accusa per lesioni aggravate) è riuscito a meritarsi un arresto per tentato omicidio. Hanno dai 17 ai 19 anni.

Torino, quartiere Aurora. Due senza tetto litigano. Sono le 21.30. Poco dopo uno dei due (un rumeno sessantenne) si sente gettare del liquido addosso e prende fuoco. Acceso come un tizzone. Ha ustioni di secondo e di terzo grado.

Piemonte, Valsusa ma non solo. La terra brucia. Bruciano gli alberi, si evacuano le persone (sono circa 600 ad oggi). Il fuoco scende dalle montagne, da giorni, nel silenzio generale di una stampa che solo stamattina sembra cominciare ad accorgersene. Ci sono anche 195 anziani di una casa di riposo che sono stati sfollati. Centonovantacinque. Il tutto in mezzo a una strana solitudine: “Sarà colpa di una disattenzione generale che corrisponde, parliamoci chiaro, a un interesse particolare di molti italiani”, scrive Luigi La Spina su La Stampa.

Ci sono per il povero a ‘sto mondo due grandi modi di crepare, sia con l’indifferenza generale dei suoi simili in tempo di pace, sia con la passione omicida dei medesimi quando vien la guerra.

(Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte, 1932)

Buon lunedì.