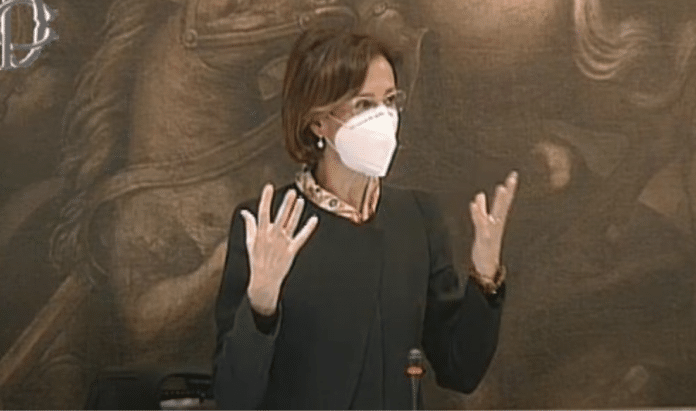

Ieri la neo ministra della Giustizia Marta Cartabia è stata audita dalla commissione Giustizia della Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero e si è avuta la netta sensazione di ascoltare finalmente parole nuove rispetto a certa giustizia turboferoce che abbiamo visto negli ultimi anni. Certo, dirà qualcuno, siamo solo alle parole ma le buone parole sono il preludio migliore per le augurabili buone azioni e mentre monta un certo cattivismo che vorrebbe “il carcere a vita” per qualcuno che viene processato direttamente sui social ascoltare un ritorno alla ragionevole umanità non può che essere una buona notizia.

La ministra ha chiarito che è impensabile pensare a una “riforma del sistema” vista l’enormemente larga maggioranza che sostiene questo governo (che sulla giustizia come su molti altri temi ha idee praticamente opposte) ma ha ribadito che vanno messi in campo «tutti gli sforzi tesi ad assicurare una più compiuta attuazione della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». Cartabia ha anche parlato della «necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riserbo, lontano dagli strumenti mediatici per una effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei cardini del nostro sistema costituzionale».

Finalmente si sente anche una ministra che ha il coraggio di dichiarare «opportuna una seria riflessione sul sistema sanzionatorio penale che, assecondando una linea di pensiero che sempre più si sta facendo strada a livello internazionale, ci orienti verso il superamento dell’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato». Con un parallelo la ministra ricorda in audizione ala Camera che «la certezza della pena non è la certezza del carcere, che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale extrema ratio. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere, già quali pene principali. Un impegno che intendo assumere è di intraprendere ogni azione utile per restituire effettività alle pene pecuniarie, che in larga parte oggi, quando vengono inflitte, non sono eseguite. In prospettiva di riforma sarà opportuno dedicare una riflessione anche alle misure sospensive e di probation, nonché alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che pure scontano ampi margini di ineffettività, con l’eccezione del lavoro di pubblica utilità».

Erano anni che non si sentivano parole così, pensateci.

(Ah, per tutti quelli che ci faranno notare che proprio qui sul Buongiorno abbiamo criticato aspramente Cartabia per le sue posizioni oscurantiste sui matrimoni gay e per la sua vicinanza a Cl: sì, lo pensiamo ancora. Ma nel nostro patto con i lettori ci eravamo ripromessi di giudicare i fatti, passo dopo passo. E passare dal giustizialismo a un’ipotesi di giustizia giusta è una buona notizia)

Buon martedì.