Qual è la percezione delle violenze fisiche e psicologiche nei confronti delle donne, delle persone Lgbti, dei minori? Per fornire un quadro dell’opinione dei cittadini c’è adesso il rapporto Gli italiani e le discriminazioni realizzato dalla sezione italiana di Amnesty international in collaborazione con Doxa. Lo studio è stato realizzato prendendo in esame un campione di persone tra i 18 e i 70 anni. Per sei italiani su dieci la violenza sulle donne è aumentata, ma il dato cambia se si va ad evidenziare il sesso di chi la pensa in questo modo. Sette su dieci sono donne, mentre appena la metà degli uomini intervistati la pensa così. Un altro fenomeno in crescita, rispetto al sondaggio, è quello del bullismo, lo è per 7 italiani su 10. La metà pensa però che ciò sia dovuto al clamore mediatico. Sulle unioni civili un italiano su due pensa che siano giuste. Ma le discriminazioni riguardano anche le persone Lgbti, di cui il 40 % sostiene di aver subito una violenza fisica o psicologica nel corso della sua vita.

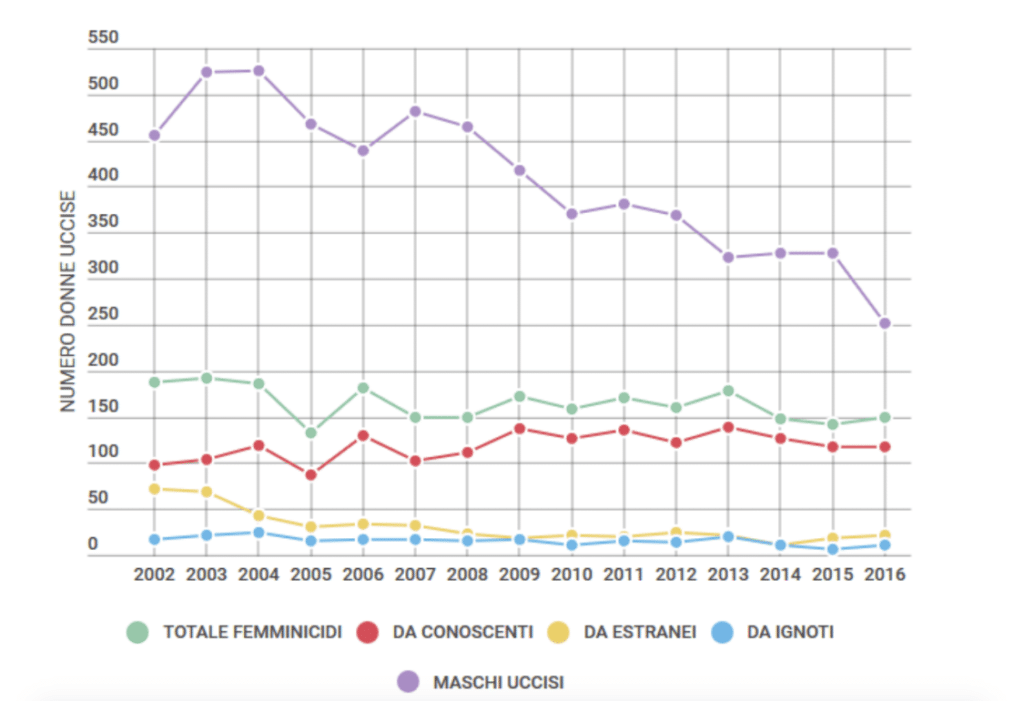

La prima parte dello studio si è concentrato sul femminicidio e sulla violenza psicologica e fisica sulle donne. Nel 2016, in media una donna veniva uccisa ogni 60 ore. Cifre drammatiche, anche se le fredde statistiche registrano un miglioramento del 17,6% rispetto a dieci anni fa. L’anno terribile fu il 2013, con una donna uccisa ogni due giorni.

Questo dato però diventa molto più drammatico poi se messo in relazione con quello degli omicidi in generale. Gli omicidi nel complesso sono infatti in calo costante: sono diminuiti del 35% nella decade tra il 2006 e il 2016. Nello stesso periodo, gli uomini uccisi sono scesi del 42,8%, passando da una media annuale di 439 delitti a 252.

Se mettiamo in rapporto il numero dei femminicidi con quello degli omicidi in generale, emerge quindi che l’incidenza relativa dei femminicidi sul totale dei delitti è in costante aumento e rappresentano ogni anno una fetta maggiore degli omicidi. Il grafico qui sotto spiega la situazione.

Un dato che non stupisce ma che connota in maniera importante la questione del femminicidio è quello relativo agli assassini delle donne. Su 149 donne uccise nel 2016, 118 di queste, il 79,2% frequentavano il loro assassino. Nel 51% dei casi questi erano partner o erano stati partner della vittima. Inoltre, secondo un dato – ancora provvisorio – raccolto nel 2017, 110 omicidi di donne sono avvenuti tra le mura domestiche. Solo nel 21% dei casi una donna è stata uccisa da uno sconosciuto, una percentuale completamente ribaltata nel caso degli uomini, per cui lo stesso dato sale al 76%.

Nel rapporto di Amnesty, si cita anche uno studio condotto nel 2014 dall’Istat, La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, condotto su un campione di 25mila donne a cui è stato chiesto di riferire sulle violenze da loro subite negli ultimi cinque anni.

Secondo l’Istat, sarebbero 6 milioni e 788mila le donne a dichiarare di aver subito una violenza, fisica o sessuale nel corso della loro vita. Il 31,5% del totale delle donne in Italia. Fatto ancora più grave, di queste, un milione e mezzo afferma di aver subito uno stupro o un tentativo di stupro. Un numero pari agli abitanti di Milano, per esempio.

Una buona notizia viene dal calo delle violenze. L’11,3% delle intervistate ha dichiarato di aver subito una violenza fisica o sessuale, in calo rispetto al 13,3% emerso da un’indagine analoga condotta nel 2006. Per quanto riguarda le violenze psicologiche, si è passati dal 42,3% del 2006 al 26,4% del 2014. Secondo l’Istat, i cui dati sono citati nel rapporto Amnesty, il calo è da attribuirsi ad «una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza».

Sempre confrontando la ricerca Istat condotta nel 2006 con quella del 2014, si nota un aumento delle denunce, passate dal 6,7% all’11,8%. Sono più che raddoppiate le donne che considerano reato un abuso, cresciute dal 14,3% al 29,6%. Le donne che hanno parlato delle violenze subite con qualcuno sono aumentate dal 67,8% al 75,9%. L’aumento di questi numeri denota come ci sia una maggiore consapevolezza da parte delle donne su che cosa costituisca un abuso e quindi un reato e un accresciuto desiderio di tutelarsi.

L’Istat fa notare, si legge nel rapporto, come al miglioramento della situazione possa aver contribuito un miglior lavoro da parte delle forze dell’ordine. Le donne che si dicono “molto soddisfatte” – secondo la classificazione dell’Istat – dell’operato delle forze dell’ordine sono passate da 9,9% al 28,5%, nel caso di violenze commesse da partner o ex partner. Sono invece cresciute dal 9,7% al 23,9%, nel caso di violenze commesse da estranei.

Situazione opposta se si vanno a guardare le violenze gravi, – l’Istat le definisce lo “zoccolo duro” della violenza – se nel 2006 erano il 26,3% le donne ad aver riportato ferite a seguito delle violenze di un partner o ex partner, nel 2014 sono diventate ben il 40,2%.

Già l’Organizzazione mondiale della sanità nel 2013 aveva condotto uno studio, il Global and regional estimates of violence against women, che ha analizzato 141 ricerche effettuate in 81 Paesi diversi. Da questo studio sono emersi dati inquietanti. Il 35% delle donne subisce una qualche forma di violenza nel corso della sua vita, la più comune delle quali viene perpetrata da mariti e fidanzati, di cui è vittima il 30% delle donne. Il 38% delle donne uccise, è vittima del proprio partner.

In questo scenario, l’Europa emerge come il continente più progredito, ma questo non dovrebbe essere motivo per festeggiare: più di un quarto delle donne europee subisce abusi fisici o sessuali da parte del partner.

In ultimo, un dato presentato dall’Oms è il costo degli abusi. Perché gli abusi sulle donne hanno un costo fisico e mentale, non solo per le donne che li subiscono, ma per tutti. Solo in Inghilterra e Galles è stato stimato che il costo degli abusi si aggiri sui 15 miliardi di sterline, sommando tutti i servizi che si attivano a seguito di un abuso. Il direttore dell’Oms, allora, nel presentare la relazione usò parole molto dure, arrivando a definire la violenza sulle donne «un problema sanitario di dimensioni epidemiche».

Il sei luglio scorso la Camera dei deputati ha approvato la relazione finale della commissione parlamentare Jo Cox (dal nome della deputata laburista assassinata) sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo, e fa luce sui pregiudizi degli italiani. Da qui si evince che il 36,8% delle donne ha subito discriminazioni sul lavoro, contro appena il 6% degli uomini. Delle donne che hanno subito discriminazioni sul luogo di lavoro, il 44% è stata costretta a lasciare il proprio impiego.

Altro dato negativo, arriva dall’anno appena conclusosi: su 355 omicidi, 140 sono femminicidi. «Le discriminazioni, in ogni loro forma, sono ancora oggi all’ordine del giorno e sappiamo che c’è ancora tanto da fare» ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, nel corso della presentazione dello studio. «La nostra organizzazione si impegna quotidianamente per contrastare questi fenomeni, sensibilizzando l’opinione pubblica e le istituzioni e creando progetti specifici. I risultati delle nostre azioni iniziano a vedersi e questo viene confermato dall’indagine Doxa in cui emerge una maggiore consapevolezza dei nostri connazionali che vedono un cambiamento o, quanto meno, si iniziano a rendere conto del problema» ha poi concluso Noury.

Per approfondire, vedi il libro di Left Contro la violenza sulle donne