«Vi auguro di continuare a fare luce su questo caso in quanto padre Marko Rupnik ha creato tanto sconquasso anche durante la sua permanenza in Italia, a Gorizia, dal 1987 al 1991 al Centro Stella Matutina. Il suo modo di operare con le persone è rispecchiato bene nei diversi articoli italiani pubblicati su di lui, che condivido in pieno, e nelle parole del teologo sloveno Štuhec. Che il comportamento di Rupnik non fosse ortodosso lo intuivamo già allora, ma mai ci saremmo aspettati tale gravità».

Una nuova testimonianza sul caso di padre Marko Ivan Rupnik ci arriva introdotta da queste parole nella casella postale di Spotlight Italia, l’inchiesta permanente di Left sui crimini nella Chiesa cattolica ([email protected]). Rispetto a quanto scritto da Left – che per primo il 2 dicembre 2022 scoperchiò la storia di violenze, manipolazioni e abusi psicologici e fisici di cui il sacerdote sloveno è accusato da numerose suore – e da altri giornali italiani, con in testa il Domani e le preziose inchieste e interviste di Federica Tourn a diverse vittime, si tratta di una novità, giacché la testimonianza che raccogliamo da questa donna che chiede di restare anonima giunge da Gorizia (italiana) e riguarda il periodo in cui Rupnik è già anche nella Comunità Loyola (Com Loy) di Lubiana fondata da suor Ivanka Horsta, e “sfrutta” la sua folgorante popolarità nel Centro Stella Matutina per cercare nuove “vocazioni” per la Com Loy. Comunità che possiamo definire “epicentro” delle denunce e degli allarmi che per 30 anni hanno rincorso il sacerdote gesuita, teologo e artista religioso rimanendo inascoltate dal Vaticano e dalla Compagnia di Gesù fino a quando i media italiani non hanno portato tutto alla luce.

«Forse le mie non sono informazioni importanti come quelle già pubblicate – si schernisce la nostra fonte – ma rendono l’idea sul modo di operare di Rupnik a Gorizia, per lo meno come l’ho vissuto io».

Nella seconda metà di dicembre 2022 i vescovi sloveni tramite una dichiarazione pubblica hanno invitato coloro che avessero avuto qualche “esperienza” in proposito, a scrivere la propria testimonianza per far più luce sui fatti e comprendere meglio il modo di fare e la personalità di Rupnik. «Così – ci racconta la donna che per quasi 40 anni ha insegnato in un liceo di Gorizia – il 24 dicembre mi sono decisa a mandare la mia testimonianza ai gesuiti sloveni e al vescovo Andrej Saje di Novo Mesto». E come è andata? «Ho ricevute delle gentili risposte con la richiesta dei gesuiti di poterla leggere alla loro riunione. Mentre il vescovo mi ha chiesto di tradurla in italiano per il team referente dei gesuiti di lingua italiana. Dopo averla inoltrata in italiano il 30 dicembre ho ricevuto un riscontro nei giorni scorsi».

Sono questi giorni decisivi per il futuro di Rupnik. Come ha ricordato Lorenzo Prezzi su Settimananews del 4 febbraio, «fra qualche giorno la Compagnia prenderà una decisione drastica rispetto al caso Marko Rupnik. Una apposita commissione è al lavoro a livello centrale». L’informazione è confermata da un intervento alla televisione slovena dal provinciale p. Miran Žvanut l’1 febbraio: «Presso la curia dei gesuiti è in corso un processo. È stata formata una squadra di persone provenienti da vari ambiti che ora stanno raccogliendo ulteriori informazioni sui presunti abusi. A metà febbraio (queste persone) terranno una conferenza stampa dove presenteranno lo stato attuale del processo su questa questione». È possibile, scrive Prezzi, «che riguardi sia la sua persona, sia l’opera da lui avviata, il Centro Aletti».

Tra le testimonianze al vaglio c’è anche quella della nostra fonte (un documento inedito e dai contenuti molto significativi che pubblichiamo alla fine di questo articolo).

«Penso che il mio racconto sia importante per confermare certi aspetti della personalità di Rupnik (dedizione totale, polarizzazione della società: con me o contro di me, setta, omertà…), molto meglio delineati dal teologo morale Ivan Štuhec su reporter che ho letto alcuni giorni dopo aver inoltrato la mia testimonianza e che cita tra l’altro anche la “Gorizia italiana”. Il vescovo nella sua risposta mi ha scritto che diverse persone si erano rivolte a lui in quei giorni descrivendo le proprie sofferenze personali a riguardo e che i vescovi avevano deciso di scrivere la Dichiarazione dopo avere sentito delle sofferenze provocate da questo gesuita alle persone (“e queste non sono poche”)».

«Personalmente – prosegue la professoressa – non posso appurare se da Gorizia fosse partita qualche altra testimonianza e da chi. Le persone e gli studenti a cui ho chiesto e consigliato di scrivere non lo hanno fatto per vari motivi. O l’esperienza con Rupnik non li ha toccati così profondamente (lo hanno mollato subito visto che parlava troppo complicato o era troppo esigente), o come studenti l’hanno sorbito e poi superato come accade per certi professori e non ne vale la pena tornarci su, o come famiglie prescelte sono confuse, incredule, tacciono in quanto si vergognano di esserci cadute, o come giovani tacciono in quanto manipolati e ingannati, giovani che ci credevano veramente e sentono la vergogna di Rupnik ricadere anche su di loro, o le persone non voglio più averci a che fare … le capisco».

Perché ha deciso di esporsi? «Io ho reagito in quanto membro di una comunità (slovena e credente) che amo e in quanto insegnante che ha sofferto per un anno la sua presenza nella mia scuola coi ragazzi (non tutti hanno sofferto ovviamente) e i loro genitori. Finito questo anno non ho voluto più avere a che fare con Rupnik. Di lui sentivo come un’ eco lontana che andava a volte a Trieste come gesuita e come artista (ha tenuto una mostra anche all’Auditorium di Gorizia), a Lubiana, Roma e altrove. Quindi penso che il Centro Stella Matutina gli sia servito per un paio di anni come base per i suoi viaggi nei dintorni».

Che idea si è fatta dell’inchiesta “interna” in corso su padre Rupnik? «Pur desiderando non posso aiutarvi più di quanto abbia fatto. Dalle parole del vescovo Saje, dei teologi Ivan Štuhec e Janez Juhant, e di p. Branko Cestnik, desumo che questi ne sappiamo parecchio sul suo conto, in quanto le loro parole sono di ferma condanna e di netta distanza. Questo per quanto riguarda la Chiesa slovena. Con ritardo purtroppo… In ogni caso si tratta di una brutta storia, che puzza di prestigio, potere e denaro e spero che altre vittime trovino il coraggio di testimoniare. «Un guru che ha usato il suo grande carisma per ipnotizzare e ammaliare e il suo sapere per approfittare delle persone accanto e in definitiva costruire una setta attorno a sé». Così p. Branko Cestnik ha definito Rupnik parlando a una radio slovena, ricordando che le vittime che denunciano questi soprusi subiti in sistemi simili prendono coscienza molto tardivamente di essere state manipolate e abusate «e non tutte riescono a denunciare preferendo sanare le proprie ferite non pubblicamente».

Ma la nostra fonte vede aprirsi uno spiraglio: «Credo che col tempo verrà a galla ancora molto; sui media sloveni si è aperto un dibattito importante che aiuta le persone a prendere posizione, chiarire e testimoniare».

ps. «Per quanto riguarda il Centro Stella Matutina e Rupnik a Gorizia, ultimato il suo Progetto Gorizia, considerato anche che i gesuiti di norma tendono a cambiare posto ogni tre anni per nuove esperienze, e lasciata Gorizia, e morto il superiore Gino Dalla Vecchia, il Centro Stella Mattutina in degrado è stato ceduto dall’Arcidiocesi dapprima all’Università di Udine (progetto di campo universitario rimasto sulla carta per mancanza fondi) e il 2018 a un istituto professionale Ial».

—

La testimonianza inedita

Caro Fratello in Cristo,

apprezzo molto il fatto che la Chiesa slovena si sia pronunciata pubblicamente sulla vicenda Rupnik e abbia espresso a riguardo una parola chiara e decisa. Ci avete invitato a parlare, quindi spero che le mie parole portino qualche chiarimento. Sono di Gorizia, professoressa … al liceo … di Gorizia in pensione. Le scrivo non tanto per me stessa e per le difficoltà che ho vissuto personalmente come membro della comunità credente di Gorizia, ma principalmente perché durante la permanenza di Rupnik a Gorizia ho vissuto le difficoltà, la sofferenza, la rabbia e l’astio degli studenti e dei loro genitori a scuola e di altre persone della nostra minoranza linguistica. Non scrivo per condannare Rupnik, ma soprattutto per rendere esplicito quante persone siano state ferite dal suo comportamento e dal suo stile. Penso di dover a tutte loro questo riconoscimento, soprattutto perché amo molto il mio territorio goriziano e perché appartengo a quelle persone del luogo che giorno dopo giorno hanno cercato tra mille difficoltà di migliorare l’atmosfera da questa parte del confine.

Rupnik è stato invitato a Gorizia, ne sono quasi sicura, da mons. Oskar Simčič, vicario per i fedeli sloveni dell’Arcidiocesi di Gorizia, per sostituirlo nell’insegnamento di religione al liceo … e allo stesso tempo ravvivare la vita religiosa nella comunità slovena di Gorizia, che in quel periodo stava vivendo un periodo di deserto: molti intellettuali provenienti da famiglie cattoliche si erano allontanati, mancavano sacerdoti … Quando Rupnik arrivò nel 1987 lo accogliemmo con grande gioia perché ci affascinò subito la sua lectio divina. In pochissimo tempo le sale, soprattutto quella della Stella Matutina SJ, si riempirono di ascoltatori di tutte le età. Il suo superiore una volta mi disse: «Spero che Dio non mi mandi un altro figlio così turbolento» … Credevamo ingenuamente che fosse arrivato un dono di Dio per tutti noi dopo lunghi anni di deserto. Non capimmo subito che, dopo averci studiati tutti, in poco tempo aveva cominciato unicamente ad attuare un suo piano, il “Progetto Gorizia”, come lo chiamava lui, che consisteva fondamentalmente nel fatto di scegliere tra di noi solo coloro disposti a seguirlo incondizionatamente, lasciando da parte gli altri come indesiderati.

Riuscì a fare questo abbastanza velocemente. Attraverso la sua influenza sui giovani e sulle famiglie, facendo capire loro quanto siano i più importanti tra gli altri, riuscì a provocare una spaccatura nella nostra comunità. In quel periodo noi giovani famiglie credenti cominciavamo a riunirci nel circolo della Comunità di famiglie Girasole (Skupnost družin Sončnica). Quando arrivò, Rupnik cominciò ad attirare a sé alcune famiglie in modo che i legami tra di noi si spezzarono. La tattica era molto semplice. Quando alcuni di noi arrivavano alla Stella Matutina per la lectio divina, non c’era nessuno perché avevano cambiato la data dell’incontro. Del cambio della data si informavano tra di loro solo alcuni, quelli indesiderati rimanevano tagliati fuori. Finché abbiamo desistito … Le sue attività cominciarono ad essere avvolte nel silenzio, dal quale non usciva alcuna informazione su cosa stessero facendo, quando e dove. Tutti i “prescelti” rispettavano rigorosamente questo silenzio, quindi alla fine abbiamo accettato il fatto di non essere degni della sua attenzione. Questo è stato molto doloroso per noi poiché volevamo solo sperimentare la profondità della parola di Dio, e umiliante perché eravamo esclusi ed etichettati come incapaci di seguire. Per diversi anni la comunità delle famiglie è rimasta lacerata. Alcune famiglie si riunivano sempre alla Stella Matutina, le altre sono rimaste nel centro pastorale sloveno della città presso la chiesa di S. Giovanni.

Tra le persone che seguivano Rupnik regnava qualcosa di molto simile all’”omertà”. Rupnik sapeva convincere in modo sofisticato la sua gente a tacere e coprire, a non dare informazioni e adito per parlare delle sue attività. Pertanto non sono affatto sorpresa del fatto che i suoi abusi siano rimasti nascosti per così tanti anni. Non fu difficile convincere le persone, sulle quali Rupnik influiva con le sue qualità, a tacere.

Ricordo uno dei primi incontri al collegio sloveno Alojzijevišče a Gorizia dove ascoltammo una lectio divina con un gruppo di amici. Durante la conversazione dopo la lectio divina Rupnik si rivolse all’amica … ed espresse davanti a tutti noi il suo alto riconoscimento: «Da te sì che nascerà qualcosa». Lo disse con un tono tale che lei si sentì estremamente onorata, e noi estremamente umiliati perché non sapevamo cosa stessimo effettivamente facendo lì, considerato che non capivamo niente. … entrò a far parte della comunità Loyola.

Diciamo che noi adulti esclusi piano piano accettammo questo suo stile e prendemmo atto con tristezza che non era venuto per noi. Gli studenti del liceo, però, non glielo perdonarono. Nell’anno del suo arrivo a Gorizia cominciò ad insegnare religione al liceo … che all’epoca era sito ancora nell’ex seminario di Gorizia, ma dopo un determinato periodo noi pedagoghi intuimmo che qualcosa non andava. Mentre all’inizio noi professori credenti eravamo contenti del fatto che gli studenti potessero ascoltare le sue belle lezioni e avere delle belle conversazioni con lui, cominciammo a notare una crescente irritazione tra gli studenti e molti genitori preoccupati che ci chiedevano cosa stesse succedendo durante le ore di religione. Quanto queste ore dovevano essere state traumatizzanti per gli studenti si rese palese una mattina quando arrivati a scuola vedemmo le porte di tutte le aule e delle altre stanze del liceo ricoperte da parolacce irripetibili, scritte e disegni vergognosi contro Rupnik. Noi professori rimanemmo scioccati. Anche Rupnik accanto a me rimase stupito e si limitò a commentare: «Questo dovrebbe essere fotografato». Credo che qualcuno abbia fotografato il tutto. Noi leggevamo gli insulti in silenzio e quel giorno penso non ci fu lezione per poter ripulire il prima possibile tutte le porte. Mai avevo vissuto una cosa del genere, tante maledizioni e scritte così velenose contro un professore. Questa reazione mi ha fatto capire quanto fosse stato traumatizzante per questi giovani la loro esperienza con Rupnik. L’ora di religione fu poi portata avanti da una sorella … e l’atmosfera a scuola si è gradualmente calmata.

Il periodo della permanenza e attività di Rupnik a Gorizia è stato per me, tranne i primi mesi, molto brutto. Con il suo arrivo Rupnik ha squarciato la comunità slovena credente di Gorizia e si è permesso in un territorio che aveva conosciuto tante sofferenze e che negli anni aveva faticato a riprendersi dalle divisioni della guerra, che passo dopo passo aveva cercato di sanare nella comunità slovena le ferite ereditate dalle mentalità divergenti e di superare gli ostacoli tra le diverse comunità linguistiche qui viventi, e nella stessa comunità di credenti slovena, che nel suo piccolo cercava di vivere la propria fede, – Rupnik si è permesso di irrompere e stralciare così violentemente, elevando alcuni a tal punto che andavano dicendo ossessivamente che volevano diventare gesuiti e Loyola (sacerdoti e suore, ndr), mentre altri ne uscivano umiliati e abbattuti. Per quanto ne sappia, dal suo Progetto Gorizia uscirono alcuni sacerdoti (D. Bresciani DJ, I. Bresciani DJ, F. Bertolini, M. Pelicon DJ) e Loyola (seguono i nomi di tre suore della Comunità Loyola, ndr). Conosco due famiglie che hanno sofferto moltissimo perché le ragazze se ne andarono senza un saluto e per molti anni non le hanno potute vedere né avere alcun contatto con loro. Ho parlato spesso con i loro genitori e sorelle/fratello e parenti. Tre genitori, credo, siano morti senza aver mai rivisto le loro figlie.

Quando Rupnik lasciò Gorizia nel 1991, fummo sollevati. Le famiglie “prescelte” si calmarono lentamente e si ricredettero sul suo modo di fare, si riconnessero alle altre e la comunità Girasole prese vita ed è attiva ancora oggi. Ho pubblicato articoli sulle sue attività sul settimanale sloveno Novi glas. Anche i giovani “prescelti” che seguivano Rupnik si calmarono e le loro famiglie tirarono un sospiro di sollievo. Al centro pastorale S. Giovanni arrivò dopo alcuni anni p. Mirko Pelicon SJ che abbiamo apprezzato moltissimo.

Rupnik ha lasciato alcune ferite profonde. Tra i giovani di allora che sperimentarono a scuola la sua “ora di religione” c’è ora una giornalista che ha subito colto l’occasione per riferire alla radio slovena Radio Trst A su questi argomenti di cui ne sono pieni i giornali italiani. Alcuni giovani di allora hanno subito postato le pubblicazioni dei giornali sui social media chiedendosi perché la Chiesa ufficiale rimaneva in silenzio. Pertanto è stato giusto che la Chiesa slovena abbia preso una posizione chiara su questa vicenda e l’abbia espressa pubblicamente. Di questo le persone ne avevano bisogno, sia coloro che hanno vissuto abusi sia coloro che sono rimasti ammaliati dal fascino di Rupnik.

In una delle prime lectio divina Rupnik ci diceva come fosse necessario per prima cosa «ripulire il fondo» della nostra anima. Quando gli chiedemmo cosa dovesse eliminare lui, rispose: «La superbia». Non so quanto ci sia già riuscito… superbia, autocompiacimento, potere sugli altri…

Per parecchio tempo dopo la sua partenza ho desiderato di scrivergli a Roma: sarebbe opportuno e giusto che ti scusassi pubblicamente con Gorizia! Alla fine non l’ho fatto perché: … lasciamo perdere… perdoniamo… abbiamo superato… andiamo avanti… è un’anima artistica…

I mosaici di Rupnik non mi ispirano più, non mi dicono più niente, perché ho vissuto colui che sta dietro a loro. Sicuramente saranno importanti per gli altri, ma non per me. Mi chiedo come vivano le sue opere le famiglie “elette” che lo hanno seguito e alle quali ha donato le sue opere che si trovano appese nelle loro case, dopo questa vicenda… e gli altri nel resto del mondo …

Che abbia peccato a volte de sexto posso anche accettarlo e comprenderlo (sempre meno, dopo le dimensioni e le modalità che stanno emergendo in questi giorni). Mi è molto più difficile accettare che, come uomo consacrato, determinasse chi fosse degno della parola di Dio e chi no, che escludesse le persone e le allontanasse dalla bellezza, dal conforto e dalla forza del Vangelo, questo trovo difficile da accettare. Tanto più difficile in quanto ciò avveniva tra i giovani a scuola e in una comunità a me tanto cara e per la quale desidero tutto il meglio. Non è difficile trovare un nome per lo spirito che divide, separa, esclude…

Il fascino di Rupnik ha oscurato ingiustamente anche l’operare degli altri sacerdoti, perché «lui sapeva predicare, gli altri invece …». Il sacerdote più giovane del centro pastorale sloveno ne è rimasto per lungo tempo veramente turbato.

Personalmente sarò sempre grata a Dio di aver incontrato nella mia vita il sacerdote Vinko Kobal e di essere cresciuta con la sua fede e il suo amore. Non mi sono mai sentita umiliata o indegna davanti a lui, mi ha sempre accettato come fossi la persona più importante del mondo, ha sempre cercato di trovare con me risposte ai miei dubbi e alle mie domande, anche se era superimpegnato con i giovani, trovava sempre un momento per me se ne avessi bisogno… I suoi pensieri, le conversazioni, le esperienze vissute accanto a lui mi accompagnano ancora nella mia vita, sono una luce e un grande aiuto per me ancora adesso.

Di Rupnik mi sono rimasti alcuni bei insegnamenti e molto dolore. Vorrei ripetere che non ho scritto tutto questo a causa del mio dolore personale, ma per il dolore dei giovani a scuola e delle loro famiglie e di molte persone della mia comunità che amo molto. Ho sentito il dovere di scriverlo per la mia gente e i miei luoghi, ed è per questo che considero questa mia testimonianza scritta giustificata e giusta.

Lettera firmata

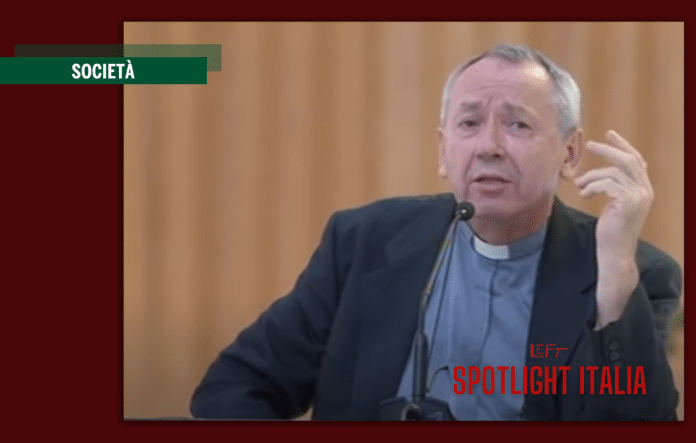

Nell’immagine di apertura padre Marko Ivan Rupnik (Foto da un video su Youtube)

—

Tutte le puntate dell’inchiesta di Spotlight Italia – Il database di Left

Se sei a conoscenza di casi che non sono stati segnalati o vuoi aggiungere nuove informazioni a quelle già pubblicate, puoi scriverci all’indirizzo email [email protected]